#Crónicas: Al margen

En #Crónicas recuperamos experiencias alteran nuestra percepción del tiempo y del espacio. En esta ocasión, Miriam Mabel Martínez escribe en defensa del periodismo y por qué le gusta tanto.

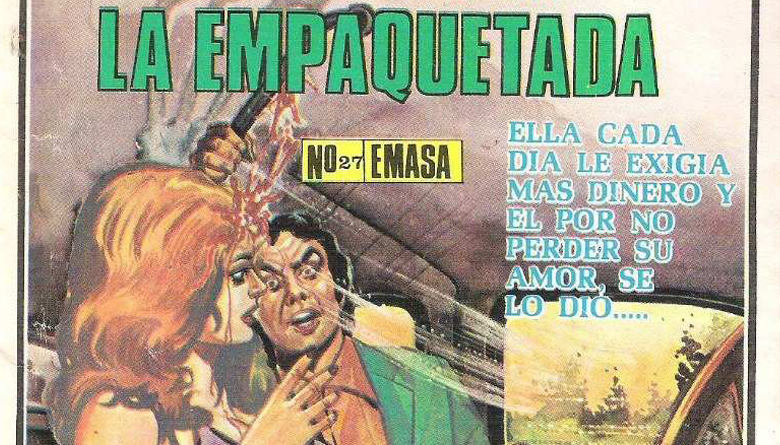

Crecí caminando sobre enormes rollos de papel de la editorial donde mi padre trabajaba. Lago Chalco 156, colonia Anáhuac. Editora Sol. Escribía los argumentos de historietas mexicanas oscuras, thrillers que ocurrían en los barrios, crímenes pasionales, relatos intensos que quizá salían de la nota roja y que él estiraba, acomodaba, inventaba hasta alcanzar 64 páginas, cada una dividida en una o dos o tres escenas, dependiendo de la curva dramática aristotélica que él fue aprendiendo y ensayando por repetición. Arrabalera, La carta perdida, Lecumberri, Delito… son los nombres de algunas de esas revistitas ilustradas de bolsillo que recuerdo me acompañaron hasta mi adolescencia.

Mi casa era una fábrica de historias. En las noches él se ponía a escribir. Lo hacía a mano con lápiz, rara vez escribía con pluma (ahora sé que lo importante era borrar), usaba hojas de papel revolución, siempre había por lo menos cinco paquetes de mil hojas. Tenían un olor particular, pero no tan intenso como el de la editorial. En su estudio lo que no podía faltar era un sacapuntas, muchos lápices, un cenicero de cristal enorme, un radio y una tele que mantenía encendida a un volumen muy bajo. ¡Ah!, y por supuesto, un enorme bote de basura. Empezaba a escribir a media noche, cuando ya todos estábamos dormidos. Ahí se quedaba muchas veces hasta que mi madre, mi hermana y yo despertábamos y lo mirábamos detrás de su escritorio sin zapatos y con cigarros de cenizas intactas, con lápices de puntas chatas y muchos papeles que no siempre eran páginas logradas. A veces lo que descubríamos era un tapete de recortes de revistas (aún lo hace), supongo que cuando una historia no fluía o cuando fluía demasiado rápido y él le ganaba la carrera a la noche, las ganas de seguir de juerga creativa lo dominaban y se quedaba ahí revisando revistas viejas que compraba para hojear y recortar (Der Spiegel, Le Monde diplomatique, ¡Alarma!, Revista de Revistas). Supongo que armaba collages narrativos: una mujer, una sala, una montaña, un hombre, un auto nuevo, una máquina, no sé, historias visuales que quizá lo inspiraban para inventar otras. Antes de ir a la cama, justo cuando sonaba el despertador nuestro, dejaba listo, con un clip de mariposa plateado el “argumento” (“de Raúl Martínez González” o de “la magistral pluma de Maribel” u otro de sus pseudónimos).

Mientras mi hermana y yo estábamos en la escuela, mi madre ocupaba ese mismo estudio para pasar máquina (una eléctrica ultramoderna) esas historias sobre cartones blancos doble carta. Los colocaba horizontalmente y empezaban las series melódicas de las teclas eléctricas y del rodillo que durante las tardes se mezclaban con las escalas que mi hermana practicaba sin cesar en el piano, a veces del Hannon (“The Virtuoso Pianist in 60 Exercises”) o el Duvernoy (“The School of Mechanism”). Cascadas que iban de Do a Do con sostenidos y bemoles y se mezclaban con los 80 golpes del teclado sobre el papel, mi hermana regresaba en el Do más agudo y mi madre hacía una pausa de cuatro tiempos, como una nota redonda, cuando sonaba la campanita de haber alcanzado el margen. En mi cabeza componía una música a cuatro manos con teclados diferentes y con ejecutantes precisas y rápidas. Lo que a ambas les gustaba era la velocidad. Así, mientras mi hermana transformaba la partitura en sonido, mi madre iba rellenando los rectángulos, la voz del narrador y globos con los diálogos de los personajes.

Había algo en los personajes de mi padre que me atraía, tanto como sus anotaciones al margen. Descripciones o palabras que le daban al dibujante un guiño, a mí me gustaba el gesto. Escribir al margen. Sin saber por qué lo imité. Mis cuadernos se dividieron en dos: los deberes en el centro y el resto en la periferia. Fuera de los márgenes rojos me sentía libre.

Mis tardes sucedían entre la música de ambas, el soundtrack que me acompañó en las lecturas fragmentadas de El libro de oro del Declamador que mi hermana ya entrada en la pubertad más coqueta y rosa (que yo nunca experimentaría) dejaba en el baño, donde me encerraba para burlarme sin interrupciones de mi enamoradiza hermana mayor, que un día podía escribir los versos más tristes; luego se mimetizaba con Margarita para ver linda la mar, sentir la esencia sutil de azahar del viento y escuchar a una alondra cantar o sufría con el seminarista de los ojos negros y muy lejos del acaso bendecía a la vida porque aún no le daba ni trabajo injusto ni pena inmerecida… Yo solía recomponer esos versos; para mí el final perfecto del Poema 15, de Pablo Neruda, era el inicio del A Kempis, de Amado Nervo: “Distante y dolorosa como si hubieras muerto / Ha muchos años que busco el yermo / ha muchos años que vivo triste / ha muchos años que estoy enfermo / y es por el libro que tú escribiste!”. Quizá no se trataba de ningún ejercicio experimental, sino simplemente de una hoja suelta perdida que al igual que las cartas que no llegaban a su destinatario, en las historias de mi padre, reescribían destinos. Armar collages poéticos me gustaba tanto como acostarme en el sofá para escuchar a mi hermana tocar el piano (Para Elisa, su favorita o la que mejor le salía o la que necesitaba más ensayo) y en los silencios disfrutar los acentos del teclado electrónico de mamá. Entre esa mezcla, digna de DJ de los noventa, me enamoré de Julio Verne… y también de Las joyas literarias juveniles ilustradas de Bruguera que mi padre me encuadernó en un pesado tomo rojo con grabado dorado propio de la década de los setenta.

En ese sofá acomodaba a mis barbies y les leía, mientras fumaba un Raleigh de chocolate. En mi ausencia, cuando me iba a la escuela, mis muñecas también escribían historietas como mi padre, y yo hacía los dibujos, no tan voluptuosos como los que trazaban los dibujantes que hacían reales esas historias oscuras, que después me conectarían con la nota roja esa que coloreó mi pubertad. Supongo que mis padres no me creían capaz de interesarme por esas historias en las que había un crimen no por maldad sino por necesidad o por accidente y hasta por amor. Tal vez simplemente creían que yo no escuchaba o que vivía en el Barbieland. Lo que no imaginaban es que con la misma voracidad con a que leí Miguel Strogoff o Dos años de vacaciones, leí esas narraciones que contaba un tal Goyo Cárdenas, un personaje de lentes que contaba “las más estrujantes historias de Lecumberri”. Para mí ese hombre que compartía las historias de presos en el Palacio Negro, era tan ficticio como el Capitán Nemo. A través de esas historietas, de las que inventaba yo misma ayudada por mis muñecas y de otras que mi padre escribía, me fui adentrando a un México que se estilizaba con unos ejes viales copiados de Bruselas, que se voceaba en La Prensa o en ¡Alarma! y que, aún a finales de los años setenta, suspiraba por Pedro Infante, y en la televisión Pepe el Toro compartía canal con Tony y Douglas de El túnel del tiempo.

Esas historias, que leía a escondidas, también me llevaron a autores que me acompañarían el resto de mi vida. Entre “La gallina degollada” de Horacio Quiroga, “El doble crimen de la calle Morgue” y el enano del circo de Arrabalera crecí. A través de estas lecturas me fui inventando mi propia marginalidad. EP

______

Miriam Mabel Martínez (Ciudad de México en 1971) escritora y tejedora. Estudió en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García (1989-1993). Fue becaria del Centro Mexicano de Escritores y del programa Jóvenes Creadores del FONCA. Ha realizado residencias artísticas en Vermont Studio Center, Estados Unidos (2001); Writers Room de Nueva York (2002), y en Copenhague (2011). Está convencida de que la escritura tiene muchas ramificaciones una de ellas es el tejido, actividad que practica desde una perspectiva más conceptual. Ha publicado los libros: Cómo destruir Nueva York (colección Sello Bermejo, Dirección General de Publicaciones de Conaculta, 2005); Silvestre Revueltas: El paisajista de la música (SM Editores, 2007);Teoría de conjuntos (Editorial Progreso, 2011), Equis (Editorial Progreso, 2015) y El mensaje está en el tejido (Futura Libros, 2016). Escribe una columna quincenal de artes visuales en el suplemento Laberinto de Milenio Diario.