Exclusivo en línea Game of Thrones: las amarguras de la victoria

Hace unas semanas, una de las candidatas punteras del partido demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, Elizabeth Warren, publicó un texto en The Cut donde afirmaba: “Daenerys ‘Stormborn’ Targaryen ha sido mi favorita desde el primer momento que caminó a través del fuego”. El texto se despeñaba en elogios hacia el personaje de Daenerys, uno de los favoritos de la audiencia de Game of Thrones, por romper los moldes establecidos en un mundo aparentemente masculino. El desplante es excepcional por donde se le vea, y es una más de las innumerables muestras de la trascendencia que juega Game of Thrones en nuestra década.

Más allá de la aparente frivolidad a la que parecería invitar la naturaleza de un drama fantástico de inspiración medievo-renacentista que incluye dragones y zombis helados, el programa de televisión ha alcanzado, para efectos prácticos, omnipresencia mediática. Es difícil eludirla, porque lo mismo inspira al centro izquierda estadounidense, como Elizabeth Warren, que a la peor ultraderecha, como los españoles Vox o el mismo Donald Trump, y hasta al candidato a la gubernatura de Puebla, Enrique Cárdenas. Game of Thrones es un lienzo donde las interpretaciones se plasman según el vaivén de nuestros caprichos: en su trama y sus protagonistas pareciera que se puede leer el mundo, y cada quien lee el mundo que quiere. Por supuesto, su inédito éxito no se gestó en el vacío. Para que Game of Thrones existiera y ganara la repercusión cultural —el lugar central que ocupa hoy por hoy en la gran conversación mundial, dentro y fuera de internet— tuvieron que conjugarse varios ingredientes únicos.

El primero fue la popularidad de la saga en la que está basada, A Song of Ice and Fire de George R. R. Martin. Hace más de veinte años, cuando se lanzó el primer libro, A Game of Thrones, los cálculos dictaron un tiraje de cinco mil ejemplares en pasta dura y cincuenta mil ejemplares en pasta blanda, números sin duda notables pero que no derivaron en un éxito instantáneo: “Las ventas iniciales eran solo moderamente alentadoras”, ha dicho Jane Johnson, editora de George R. R. Martin en Harper & Collins, el sello que publica en inglés la saga. Las ventas fueron “sólidas, pero nada espectaculares. Ciertamente no estaba en la lista de los más vendidos”, ha escrito por su parte Martin. Su editora y editorial, sin embargo, tenían fe en la saga. Las razones eran múltiples, pero podríamos citar a la prosa de Martin, que creaba un perfil único para cada personaje en que se concentraba, al que además planeaba cuidadosamente, con una voz particular e irrepetible, rasgo valioso en una saga contada a base de capítulos con focos variables, o la minuciosa mitología de un mundo muy parecido al nuestro, pero con elementos fantásticos y sobrenaturales que le daban una pátina extra de interés, que atraía a audiencias más allá de las fronteras de la mera novela histórica o fantástica. Con el tiempo, la saga comenzó a levantar lenta pero decididamente, construyendo una de las bases de seguidores más fieles de la constelación de religiones seculares que son los fandoms de productos culturales masivos. Fueron estos lectores atentos los primeros en darle a la serie una audiencia base en sus primeras temporadas.

No obstante, Game of Thrones ni siquiera habría sido posible de no haberla precedido una involuntaria sucesión de éxitos y experimentos que allanaron su sendero. En mi mente hay una vereda que nace con Gladiator, continúa con The Lord of the Ring, brinca a la televisión con Rome —el primer gran intento de ficción histórica de HBO—, sigue por 300, vuelve a la pantalla chica con Spartacus[1] y desemboca en Game of Thrones, la culminación televisiva de un periodo donde el género histórico/fantástico se convirtió en el actor central del cine hollywoodense —al menos hasta hace diez años, que los superhéroes comenzaron a poblar la pantalla grande en serio con el arribo del Universo Cinematográfico de Marvel—. Por supuesto, el género histórico y el fantástico han estado presentes desde hace décadas en el cine —Ben-Hur, Spartacus, The Ten Commandments y Cleopatra son buena muestra de ello—, pero fue Gladiator, dirigida por Ridley Scott y estrenada en el 2000, la película que le abrió las puertas de vuelta a los grandes presupuestos hollywoodenses, después de décadas de ser opacado por otras tendencias, y que marcaría el primer punto que más tarde desembocaría, como una hilera de dominós, cada uno impulsando al siguiente con su caída, en Game of Thrones.

Sin el éxito rutilante de El señor de los anillos —adaptación literaria con la que Game of Thrones está emparentada en más de un sentido— y la buena recepción que tuvieron ficciones históricas o histórico-fantásticas como Roma[2], The Tudors o Merlin, Game of Thrones ni siquiera habría sido posible. Cuando Game of Thrones se encontraba en preproducción, en 2010, los aspirantes a capitalizar la tendencia histórica y fantástica en la televisión seguían apareciendo: ese año estrenaron Spartacus, Camelot y The Pillars of Earth, en Starz, y al siguiente, el mismo del lanzamiento de la primera temporada de Game of Thrones, estrenaría Borgia, que había adquirido Netflix. He ahí un segundo ingrediente para su resonancia: su oportuna adscripción a una tendencia que comenzaba a dominar la televisión de su época, y su aporte único, el dichoso diferenciador, a esa tendencia. Su mundo parecía histórico, pero aunque estaba salpicado de fantasía, eso no salvaba a la mayoría de los protagonistas, para quienes la magia era mucho menos importante que las consecuencias de sus actos.

No serían los únicos factores que terminarían catapultando a Game of Thrones a convertirse en el primer gran blockbuster de la televisión. Había otro, uno que le permitía salirse del nicho de espectadores que implicaba su pertenencia al género fantástico y su condición de adaptación de libro de culto. Ese ingrediente era su casa productora, HBO.

Para cuando Game of Thrones se estrenó, en 2011, HBO ya había transformado plenamente el rostro de la televisión narrativa de ficción estadounidense y, por natural carambola, de occidente y más allá. Alrededor de una década, década y media antes de Game of Thrones, series y miniseries como Oz, Los Sopranos, The Wire, Six Feet Under, Sex and the City o Band of Brothers contribuyeron a cimentar el prestigio de HBO como algo más que televisión por cable. Aprovechando algo que en su momento podría parecer una desventaja que alejaba espectadores —la condición de canal “para adultos”—, HBO se concentró en crear productos que explotaran ese rasgo: se abordaban el sexo, las drogas, el género, la guerra, la familia, la política o el crimen en formas que la televisión nunca había intentado o podido intentar. Fueron esos shows los que le dieron a HBO la libertad de la que ahora goza —y que de alguna forma presagiaron el sistema de trabajo de servicios de streaming como Netflix—: una productora televisiva que no funcionaba con el dinero de la publicidad sino con el que mes con mes le aportaban sus suscriptores y, por lo tanto, podía filmar lo que le viniera en gana. Este modelo de negocios permitiría que HBO invirtiera y produjera con un esquema más similar al de las productoras de cine hollywoodense, filmando temporadas enteras de un jalón y firmando contratos por más de una temporada, que al de las cadenas tradicionales. Cuando Game of Thrones salió al aire, finalmente, el programa contaba entonces con una lista ingredientes, una fórmula predeterminada para el éxito con el que otras empresas televisivas no cuentan: fans permanentemente a bordo del barco, gracias a los libros; un público ya aficionado a un género, en busca de su próximo fix, y una audiencia atenta a la nueva gran apuesta que presentaba la cadena de televisión “de calidad” por excelencia. No parecía un mal panorama de ninguna forma.

Por supuesto, una base fiel de fans de una saga literaria no garantiza una adaptación exitosa a otros medios, ni tampoco índices de audiencia sostenidos. Tampoco se obtiene esa continuidad mediante la simple adhesión a un género en boga ni con la pertenencia a una cadena prestigiosa. No, eso se logra de otra forma, y para entenderlo habría que ver lo que Game of Thrones hizo bien.

Que no fueron pocas cosas, aunque los agoreros —entre los que a veces irremediablemente me cuento— parezcan pintar un escenario terrible rumbo al final de Game of Thrones. Lo cierto es que su desenlace será tan solo un último peldaño que, sin importar si se transita con gracia o no, es apenas de mero trámite. Lo importante sucedió antes, varias temporadas atrás, mientras el programa se erigía lenta pero decididamente como el más grande show que la televisión hubiera transmitido. Lo valioso del programa se asentó hace tiempo, con la destrucción de las expectativas de los televidentes que no conocían los libros, casi al final de la primera temporada, con la ejecución de Ned Stark, una de las muertes de protagonistas más impresionantes desde quizá aquella de Psicosis de Hitchcok. Lo que hizo que Game of Thrones trascendiera ocurrió en aquel episodio en que Daenerys emerge del fuego, tal y como la recuerda Elizabeth Warren, y le presentó al mundo sus tres dragones digitales recién nacidos. Sucedió también en la segunda temporada, cuando la carnicería que acabó con Robb y Catelyn Stark se emitió por primera vez. Sucedió cuando los asaltos a Blackwater o a Castle Black ampliaron los límites de lo que se podía y no se podía financiar y filmar para la televisión. Lo que hizo grande a Game of Thrones fue su concentración en el arco de dos niñas que tuvieron que pasar toda clase de vicisitudes para convertirse en la mejor versión de sí mismas, Arya y Sansa, que vieron a sus personajes complejizarse y mutar en formas inesperadas y, al mismo tiempo, perfectamente consecuentes; su interés en la escritura minuciosa de personajes abiertamente repelentes que devenían héroes improbables. A la serie la hizo estupenda su buena mano a la hora de planear y filmar batallas como en ‘The Battle of the Bastards’, ‘Hardhome’ o ‘The Watchers in the Wall’, sí, pero también para crear conversaciones dramática y narrativamente potentes, aderezadas o de plano sostenidas en poderosos monólogos entregados mediante actuaciones impecables: Tyrion asesinando a Tywin, Catelyn rogándole a Walder Frey, el High Sparrow domando a las multitudes. Lo que consagró a Game of Thrones fue también su escasa o nula contención al momento de financiar y ejecutar secuencias económicamente costosas, técnicamente retadoras, visualmente inéditas.

El programa se labró un camino único: apoyado en su condición de hijo privilegiado de la televisión por cable, en los aplausos que cosechó durante el camino por tocar las notas que el público le pedía y hacerlo con gracia y tino, Game of Thrones cometió el pecado capital de alcanzar la gloria demasiado tiempo antes de terminar. Los críticos de cine y televisión colocamos al programa como ejemplo de un programa ejemplarmente logrado quizá demasiado pronto, para después bajar los hombros ante las constantes decepciones que ha propinado —o que hemos percibido como tales—; los fans de los libros, antes de que al show se le acabara la guía de las novelas, la respetaban como una adaptación digna de la monumental saga que la inspiraba; los espectadores preocupados por las repercusiones de la misoginia y la cultura de la violación en los productos culturales la alabaron por su retrato de mujeres fuertes y empoderadas, primero, para después colocarla bajo la mira y, finalmente, repudiarla —con toda razón— cuando no estuvo a la altura de esas expectativas o cuando las subvirtió para ir en otra dirección.

De manera inadvertidamente trágica, Game of Thrones dejó de ser solo un programa para convertirse en un clásico antes de terminar. La mayoría de las series, incluso las muy exitosas, suelen tener una base de fans más o menos delimitada, sumada a un grupo de televidentes que pueden o no volver a ellas y que pueden o no comprometerse a terminarlas. Para una serie tradicional, balancear esas dos fuerzas es cosa compleja; para una como Game of Thrones, que cuenta a sus fanáticos a todo lo largo y ancho del espectro político, sociocultural y económico, la faena parecería casi imposible. Y es probable que así lo sea. Peor: es casi seguro que así será.

¿Cómo se le da gusto a una audiencia que lo mismo le echa porras a Daenerys que a Cersei que a Jon Snow, que lo mismo quiere que desaparezca el trono como que se perpetúe el poder tal y como está? ¿Cómo se compite con las múltiples teorías, los innumerables finales, las numerosas críticas y mejoras que sobre la serie produce un sitio como reddit? ¿De qué forma se escribe algo blindado contra los cientos de miles de personas, si no es que de plano millones, que estamos detrás del teclado o del teléfono, listos para regalarle al mundo nuestras sagaces opiniones en 280 caracteres o más, si nos animamos a abrir hilo? Entre las múltiples sugerencias y observaciones que se le han hecho a los productores en las últimas semanas —y que vienen de todos lados: desde políticos hasta actrices, de críticos del Times hasta anónimos en reddit, de guionistas de televisión hasta usuarios con avatar de huevito en Twitter, demostrando un ya imbatible nivel de resonancia— he leído algunas tan realizables como descabelladas: se pide que se reescriban diálogos, escenas o capítulos enteros, que se mate o se preserve a determinados personajes, que se amplíe el número de episodios, que se le dé la victoria a personajes abiertamente disímiles entre sí y también que se mantenga la sensación de estar leyendo una novela de mil y cacho de páginas, una novela que George R. R. Martin no ha entregado y de la que, se rumora ya, jamás podrá entregar, cosa que por supuesto no ha detenido a ningún seguidor de los libros a la hora de exigirle a los guionistas de la serie que vuelvan a escribir como cuando lo hacían con los libros como script bible.

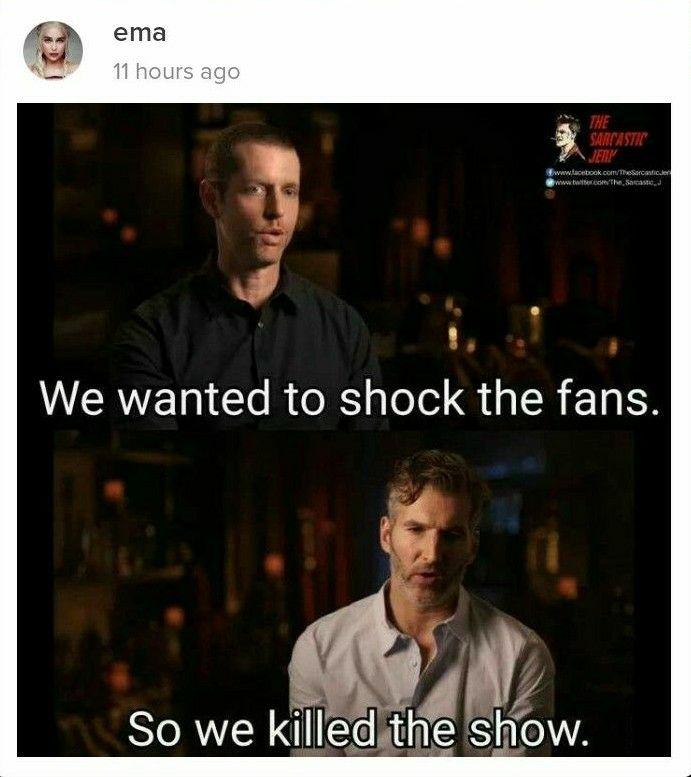

Incluso reconociendo como tales las muy evidentes pifias que David Benioff y D.B. Weiss cometieron a la hora de planear las últimas dos temporadas —pedir una incomprensible reducción de horas a un jefe que estaba dispuesto a entregar la cuota de siempre e incluso más parece haber sido el comienzo del final—, lo cierto es que culminar Game of Thrones era una faena de natural ingrata, lo mismo para la serie que para las novelas que su autor no quiere o no puede terminar. Es verdad: Benioff y Weiss han aparecido cada vez más sobrados de sí mismos y, a la vez, cada vez más torpes; sus personajes han derivado en caricaturas de sí mismos —el caso más grave es el de Tyrion Lannister, pero el descenso de Daenerys a los infiernos morales también fue escrito con una torpeza inusitada— y su trama, apretujada en trece episodios en vez de los veinte que dictaba el ritmo del programa, ha terminado por decepcionar a prácticamente todo el mundo, y las parodias lo han dejado clarísimo. Sin embargo, también hay que decirlo: no había forma de acabar una ficción de audiencia tan transversal de manera satisfactoria; su alcance fue tal que las expectativas sobre ella son infinitas. Game of Thrones creó y cultivó tantas expectativas sobre sí misma que se arrinconó en una sola esquina donde la única salida era decepcionar a buena parte de su audiencia.

Nada de esto importa demasiado, tampoco, porque el legado cultural de la serie también quedó asentado hace mucho tiempo, como también está asentada la carrera de Benioff y Weiss, quienes ya firmaron para realizar la próxima trilogía de Star Wars y probablemente se encuentren secándose las lágrimas de los insultos por el desenlace de la serie con un buen fajo de proverbiales billetes.

Satisfechos con el final o no, nosotros, el público, seguiremos hablando de Game of Thrones por años, recordando sus mejores momentos y despreciando sus puntos bajos, quizá magnificando sus errores y minimizando sus aciertos. Así somos las grandes audiencias: siempre insatisfechas, a menudo amnésicas y en no contadas ocasiones, un poquito ingratas. La serie, sin embargo, seguirá ahí, inmortalizada en memes y referencias y torrents[3], disponible para quien quiera verla o reverla y sumarle sus propias interpretaciones disparatadas, sus personales expectativas inalcanzables, sus subjetivísimas exigencias irrealizables. Nada de esto hará la menor mella en el legado del show, porque Game of Thrones ya ganó todo lo que tenía que ganar y lo ganó demasiado pronto y lo único que le queda, como suele ser después del triunfo prematuro, es el regusto agridulce de la victoria temprana, aquella que rozamos hace ya varias temporadas, que se esfuma inevitablemente para desvanecerse en humo, en aire, en sombra, en nada.

[1] Hablo aquí de Spartacus, la serie de Starz que narra la vida del gladiador tracio que lideró una revuelta de esclavos contra la república romana. No confundir con Spartacus (la miniserie de USA Network de 2004) ni con Spartacus (la película de Stanley Kubrick de 1960).

[2] Acaso la importancia de Roma en la génesis de Game of Thrones haya sido un poco olvidada por la magnitud de la segunda, pero lo cierto es que la primera inició la siguiente gran etapa de HBO: fue la primera vez que un programa producido por la televisión por cable estadounidense filmó en locaciones del otro lado del Atlántico, lo que aumentó las fronteras hasta entonces impuestas para la televisión. No solo eso: Roma sirvió como semillero actoral para Game of Thrones: Ciarán Hinds, que fue Julio César en la primera, también sería Mance Ryder en la segunda, y lo mismo pasaría con Indira Varma, que en Roma fue Niobe de los Voreni y en Game of Thrones sería Ellaria Martell, y Tobias Menzies, que en la primera sería Marco Junio Bruto y en Game of Thrones, Edmure Tully. La cosa funciona en todas direcciones: hace unos años, un productor de Game of Thrones y otro de Roma se unieron para crear una serie fantástica que, al parecer, jamás llegó a realizarse.

[3] Otro ingrediente en el éxito de Game of Thrones que a menudo pasamos por alto, acaso porque la aplanadora moral del capital ha convertido la transferencia de archivos de programas cuya ganancia está garantizada en un asunto ético en vez de uno de alcance y oferta: los torrents. La serie ha alcanzado la estatura que tiene en la conversación cultural gracias también a las descargas ilegales, que han multiplicado exponencialmente el alcance del programa. Va un dato a manera de evidencia: el estreno de la octava temporada de Game of Thrones fue visto por 17 millones de personas en HBO, pero en las siguientes 24 horas fue descargada vía torrent por 55 millones de personas de todo el mundo.