Un western nunca es sólo un western

Ése era el título de la pintura de José Alberto Zendejas Mena (Guanajuato, 1982) que tenía frente a mí: un cuadro de madera de 57.5 x 87.5 centímetros pintado con acrílico y barniz, de fondo rosa y una figura rara e infantil en el centro que hacía pensar más en una rebanada de pastel deforme que en vaqueros y pistolas. Se trataba de esas obras cuyo título no guarda ninguna relación evidente con su forma. No sé si compraría un cuadro de ese artista, pero me pareció que su estilo juguetón y naïf transmitía una atractiva insolencia. La elección de colores poco serios y formas sin significado me hizo sentir que estaba frente a algo que negaba el dramatismo de otras pinturas que había visto, aunque después pensé que quizá lo verdaderamente dramático se encontraba en esa simplicidad absurda y colorida que tenía un nombre extravagante. Salí de la XV Bienal de Pintura Rufino Tamayo preguntándome por qué, aun cuando sabía que otras pinturas eran más memorables e impactantes, me había impresionado ésa que se llamaba Un Western nunca es sólo un Western.

Después caí en la cuenta de que parte del influjo pictórico que operaba sobre mí se debía a la promesa de lo inesperado que había en aquel título, el cual me hacía pensar en un mundo perfecto donde todos los productos artísticos irían más allá de la etiqueta que los cataloga, donde un retrato siempre sería más que un retrato y una novela rosa ofrecería más que besos empalagosos y finales felices. Lo malo es que la realidad no es así, y para comprobarlo basta con ir a una librería, encender la radio o ir a comprar una película: muchos libros, canciones y filmes son monótona y desagradablemente iguales. Pero ¿por qué no nos mostramos indignados ante lo lejos que se encuentra ese mundo perfecto? Parece que es una falta de consideración por parte del espectador el irritarse si, después de haber pagado más de cincuenta pesos en la taquilla del cine, ha visto una película de amor que es exactamente igual de predecible que muchas otras que ya ha tenido la molestia de ver –y pagar. Parece, como diría Vivian Abenshushan, “que la domesticación es general, que el imperio de lo mismo ha conquistado una prolongada, sórdida e impenetrable recesión estética y vital”. ¿Estamos acaso condenados a que los westerns que veamos sean, simple y ramplonamente, sólo westerns? Lo producido por el mercado “¿Nos lo vamos a tragar de a poco hasta la indigestión?”.

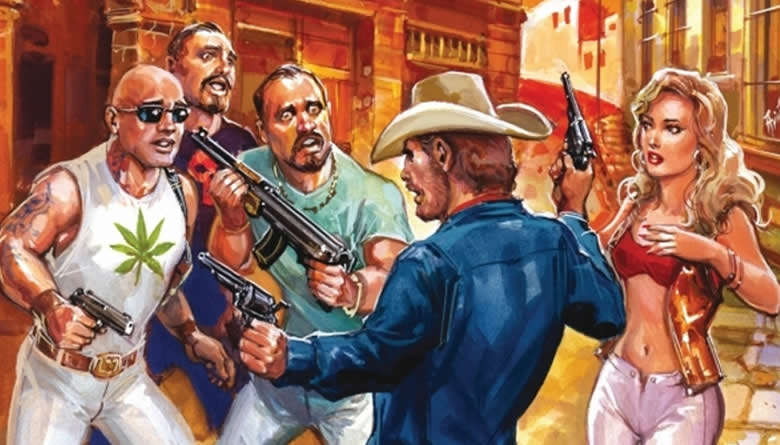

Digo esto porque, hace pocos días, me encontré en la librería, publicada por la editorial Mondadori, una novela que se llama Chinola Kid (2012), de Hilario Peña (Mazatlán, 1979). La compré gracias a los siguientes señuelos mercadotécnicos: a) la portada me gustó (es lo mejor del libro), b) esa editorial publica a algunos escritores que me gustan, c) tengo la costumbre (chovinista y quizá reprobable) de adquirir todo lo hecho por mis paisanos mazatlecos, y d) la envoltura tenía un lustroso cintillo color verde limón con esta leyenda: “El primer narcowestern de la literatura mexicana”. Caí redondito. Le creí al pintor Zendejas Mena y, mientras me dirigía hacia la caja registradora, me repetí, entusiasmado: “¡Un western nunca es sólo un western, mucho menos cuando se trata de un narcowestern!”

Pues bien, me equivoqué. Chinola Kid resultó ser el mejor ejemplo para ilustrar la futilidad de la literatura producida para el mercado con el único fin vender algo divertido y desechable: se anuncia como algo nuevo y de moda (las narconovelas están –¿o estaban?– en su apogeo comercial), luce una portada llamativa, pero no tiene nada original ni estéticamente notable. Escrita en una prosa plana, colmada de gerundios pero vacía de contenido complejo, es una novela que narra la historia inverosímil de Rodrigo Barajas, un narcotraficante, asaltante y sicario que abandona con total impunidad –como si eso fuera posible en el mundo del crimen organizado– los deberes que le impone el Turco, su jefe, un poderoso capo de Tijuana. Después, casi por arte de magia, Barajas se convierte en el angelical comisario de El Tecolote, un pueblo de la sierra de Sinaloa, donde desafía él solo a los narcos y se dedica a erradicar la maldad del mundo con los métodos más rancios y chafas que existen: prohíbe escupir en la calle, multa a quienes dicen groserías frente a las mujeres y convence a un presidente municipal que apoya a los narcos con las siguientes palabras: “¿acaso sus padres le pagaron sus estudios para que se terminase convirtiendo en un político corrupto que se vende al mejor postor?”. La verdad es que el lector sólo puede reírse al descubrir los procedimientos del comisario, pues todos sabemos que, en la vida real, esa retórica no hace cambiar de opinión ni a un niño de preescolar.

Mientras pasaba las páginas, me preguntaba si el libro exigía ser leído como una burla que ponía de relieve lo ridículo que a veces resultan los vaqueros de los westerns –tipos rudos al estilo de Clint Eastwood. ¿Hilario Peña había hecho de Barajas una caricatura para después dar un giro inteligente y revelar sus intenciones narrativas? Un escritor sólo puede darse el lujo de crear historias y personajes tan insostenibles como los de Chinola Kid si su intención es hacer algo satírico. Sin embargo, cuando llegué al final del libro, absolutamente desconcertado, me di cuenta de que todo era en serio. Mi indignación de lector defraudado se agravó porque acababa de comprobar en dos películas que sí es posible reelaborar el género western de manera inteligente y humorística. Takashi Miike y Quentin Tarantino, con sus filmes Sukiyaki Western Django (2007) y Django sin cadenas (2012), respectivamente, lograron lo que brilla por su ausencia en Chinola Kid: utilizar las deficiencias de un tema que podría parecer demasiado visto (las historias de pistoleros) para crear obras que, por sus méritos estéticos, sean singulares o, al menos, reconocibles en su calidad de sátiras llevadas al extremo.

En la novela de Peña las cosas ocurren porque sí. Los motivos que orillaron a Barajas a abandonar la mafia y a convertirse en comisario son omitidos por el escritor, que parece ignorar que ese era el punto dramático y psicológico más interesante de su historia. La única explicación que se le da al lector es la siguiente: “Antes era una sanguijuela más, creyendo que el mundo no me merecía y que si ganaba dinero ensangrentado era porque el sistema estaba mal. Luego descubrí la verdad…”, dice Barajas con un tono de iluminado que no le queda. Y después no se vuelve a tocar el tema. De igual forma simplona e inexplicable se resuelve el clímax del final, cuando está a punto de estallar en El Tecolote la batalla máxima entre mafiosos, ejidatarios y el comisario. De pronto, una anciana entra providencialmente en escena (deus ex machina): es la tierna madre del Turco, que le jala las orejas a su hijo narco y lo obliga a poner alto al fuego.

Quizá soy demasiado severo en mis comentarios. Después de todo, Peña tuvo la precaución de colocar en el comienzo de su libro este epígrafe de Alejandro Jodorowsky a manera de advertencia o disculpa anticipada: “Estas aventuras de vaqueros –escritas con toda humildad, sin la esperanza de tener lectores cultos ni con la posibilidad de expresar nada profundo, sabiendo que esas obrillas serían despreciadas por los críticos […]”. Quizás él no cree que un western deba ser más que un western. Tal vez el señor Peña escribe estas sencillas historias para relajarse. En ese caso, él no merece ser criticado. El verdadero reclamo es para los que dirigen la editorial Mondadori, que venden a 199 pesos lo que El libro vaquero ofrece a ocho. Si viviéramos en el viejo Oeste, no dudaría en obligarlos con mi revólver a que me devolvieran mi dinero.