La nomenclatura de la muerte

“DANTESCO” sería una buena palabra para rotular las noticias cotidianas que nos informan sobre la última masacre, el último desaparecido, el último migrante centroamericano cuyos órganos fueron extirpados y vendidos por una mafia solapada por las autoridades. Porque al utilizar el epíteto y la referencia al poeta toscano se logra expresar con cierta transparencia el horror de dichos acontecimientos. Quien haya leído La Divina Comedia recuerda las descripciones de algunos círculos del Infierno y puede, sin mucho esfuerzo comparativo, corroborar el parecido que éstas mantienen con ciertos sucesos vernáculos del presente. Se realiza un proceso definitorio del pensamiento regido por la metáfora. De una metáfora, se dice que es la definición de una realidad por medio de un vocablo con el que comparte uno o más rasgos semánticos, en ocasiones no muy evidentes. Así sucede con el adjetivo dantesco: que una fotografía de la prensa contemporánea pueda ser calificada de esa manera no quiere decir que haya captado un ángulo del paisaje infernal compuesto por Dante y al que la escatología cristiana ha dedicado más de un mamotreto teológico; lo que pasa es que comparte con el infierno determinados rasgos que producen espanto por su crueldad o por tener en su seno elementos de conflagraciones macabras. De igual manera ocurre con la palabra goyesco, que, cercana al campo semántico de lo dantesco, se refiere a las cosas o situaciones que son parecidas al estilo del pintor español Francisco de Goya, es decir, grotescas, irreales o tenebrosas. Se trata de la incorporación al dominio público de términos o expresiones pertenecientes al ámbito artístico, por ser éstos con los que se puede alcanzar mayor exactitud en la comunicación de algunas cosas que impactan por su alto grado de emotividad o inefabilidad.

El arte es un prolífico acuñador de palabras y frases. Dilemas hamletianos, empresas quijotescas, grandiosidades wagnerianas, luchas olímpicas, dimensiones homéricas, son ejemplos de expresiones metafóricas que difícilmente podrían ser dichas de otro modo. Un caso simpático es la frase, todavía vigente, “Si Kafka hubiera sido mexicano, sería un escritor costumbrista”, explicada por Gabriel Zaid en un ameno ensayo titulado “Avatares kafkianos” como una burla que alguien hizo del gobierno del entonces presidente Luis Echeverría. Resulta curioso darse cuenta de que uno de los adjetivos que mejor califican a la realidad mexicana es el que proviene de la referencia a un escritor checo. Si todos los derechohabientes del IMSS fueran lectores de Kafka, la palabra kafkiano sería una de las más utilizadas del léxico mexicano.

El quid de la cuestión es la capacidad referencial de las palabras para asir la realidad valiéndose del funcionamiento del signo lingüístico, es decir, del proceso del conocimiento que otorga a cada significado, objeto o evento, un significante o concepto que lo defina. A veces el significante es incapaz de contener al significado, así como en ocasiones el significado carece de significante que lo exprese. No existen todas las palabras para nombrar todas las situaciones existentes o posibles.

Borges se planteaba la creación de un vocabulario poético que fuera capaz de nombrar lo que él llamaba las “representaciones no llevaderas por el habla común”, o lo que es lo mismo, capaz de nombrar las imágenes o sensaciones que, por su fulgurante cotidianidad, son portadoras de una belleza para la que no existe un vocablo preciso. “¿Por qué no crear una palabra, una sola, para la percepción conjunta de los cencerros insistiendo en la tarde y la puesta de sol en la lejanía?”, se preguntaba Borges. Ya que en el léxico de una lengua no se cuenta con un vocablo para cada objeto, sensación o sentimiento, la utilización de metáforas y la invención poética se vuelven imprescindibles y superiores a la función referencial y unívoca del lenguaje, pues adquieren mayor fuerza expresiva, como si con ellas lograra esplender con la certeza de una intuición afortunada lo que se desea comunicar.

Imagino lo difícil que ha de ser expresar, con palabras inmediatas, el sentimiento de miedo y atroz desasosiego que resulta de vivir en carne propia las situaciones tristemente cotidianas a las que me refería al inicio cuando hablaba del adjetivo dantesco. Supongo que es lógico el hecho de que los mexicanos que luchan a diario con esa realidad se sientan amenazados, pues saben que es cuestión de suerte el morir por una fuerza criminal mientras realizan sus actividades consuetudinarias. También supongo que es lógico que no encuentren la expresión correcta para comunicar esa sensación de peligro y cercanía de la muerte muy semejante a la que se experimenta en circunstancias bélicas. Digo “supongo” porque, como yo, sin duda somos muchos los que nos encontramos en zonas relativamente francas que, aparentemente ajenas a esa violencia, nos permiten una vista lejana y confortable del fenómeno apoyada en los medios de comunicación. Sin embargo, cada disparo, cada decapitación, cada muerto encontrado en un terreno baldío o en un basurero es, en conjunto y por separado, un mensaje y una señal inequívoca de que la violencia y la muerte ganan terreno y se desbordan sobre la población. Por eso no me extraña que tanto las víctimas directas como los espectadores o víctimas indirectas, unidas por la misma amenaza, no seamos capaces de articular los sonidos lógicos que signifiquen la realidad terrible de la que somos testigos.

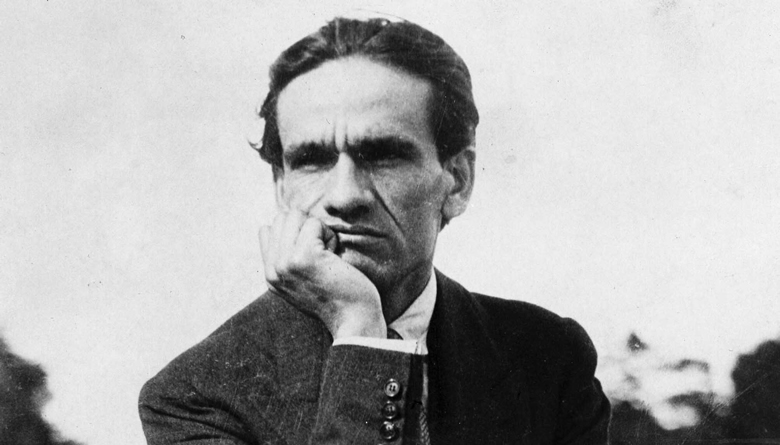

Dantesco, si se analiza bien, no es la palabra correcta. El significado de las escenas violentas a las que me he referido es, en esencia, otro muy diferente. Las define mejor la palabra agravio que la palabra infierno. Los conceptos que, sin asirlas del todo, gravitan alrededor de ellas son: infamia, injuria, golpe, amenaza de la muerte y duda: lo terrible. Los repito una y otra vez, como una letanía, al mismo tiempo que veo los titulares y las fotos sangrientas de los periódicos y de internet. Es así que encuentro en la literatura la secuencia de sonidos capaces de nombrar lo inefable. Supongo que en eso consiste la verdadera función de este arte: alcanzar o aproximarse a las cosas por medio del lenguaje. Recuerdo un poema y, como en esos bellos libros de poesía ilustrados con estampas de dibujos, fotografías, paisajes o esculturas, me doy cuenta de que los versos que ahora recito de memoria son los que, expositiva y estéticamente, explican con transparencia las imágenes que en los últimos años se han convertido en el telón de fondo de nuestras vidas. El poema es “Los heraldos negros”, de César Vallejo, y lo reproduzco en seguida con la condición de que quien lo lea lo haga como yo, invocando las atroces imágenes de las que hablo, como si fuera el curador de un museo, el editor de un álbum macabro o el encargado de prologar un libro de Teresa Margolles:

Hay golpes en la vida, tan fuertes... ¡Yo no sé!

Golpes como del odio de Dios; como si ante ellos,

la resaca de todo lo sufrido

se empozara en el alma. ¡Yo no sé!

Son pocos; pero son… Abren zanjas oscuras

en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte.

Serán tal vez los potros de bárbaros atilas;

o los heraldos negros que nos manda la Muerte.

Son las caídas hondas de los Cristos del alma,

de alguna fe adorable que el Destino blasfema.

Esos golpes sangrientos son las crepitaciones

de algún pan que en la puerta del horno se nos quema.

Y el hombre. ¡Pobre… pobre! Vuelve los ojos, como

cuando por sobre el hombro nos llama una palmada;

vuelve los ojos locos, y todo lo vivido

se empoza, como charco de culpa, en la mirada.

Hay golpes en la vida, tan fuertes. ¡Yo no sé!

Versos fuertes para acontecimientos horribles, pavorosos como verdugos. De alguna manera, gracias a cierta elocuencia dolorosa, Vallejo accede a la verdad del encuentro del hombre con la muerte, del que se desprende la infinita desazón, el llanto, el sendero de tinieblas. Las palabras azoradas del poeta van más allá del hipnótico fraseo de los versos; dan el primer paso de un importante proceso: el de la enunciación, la conquista de lo oscuro. Su belleza es un canto que sublima y doma al dolor, a la vez que cuenta lo inenarrable con un ritmo áspero. Aunque el poema no fue escrito expresamente para la situación que aquí planteo, se actualiza en cualquier momento humano de contacto con la muerte. Esto se debe, creo, a que está compuesto por un sentimiento difícilmente expresable y muy antiguo, quizás anterior a su fecha de escritura, como si fuera la copia del llanto del primer hombre que fue testigo de la muerte en la Tierra. Cada vez que lo leo revivo la sensación de aquel momento lejano en que vi por primera vez un cadáver, y es esta sensación la que expresa con exactitud lo inefable a lo que me refiero.

Violencia, muerte. José Revueltas dijo que lo terrible “viene a ser incomunicable por dos razones: una, cierto pudor del sufrimiento para expresarse; otra, la inverosimilitud: que no sabremos demostrar que aquello sea espantosamente cierto”. Sí, la primera sensación que se tiene cuando se experimenta o se ve algo horrible es, dándole la razón a Revueltas, la imposibilidad pudorosa de la comunicación, la incompatibilidad ontológica entre la situación y la palabra. Esta opinión es verdadera, mas no insuperable. Lo terrible es una realidad amorfa y desmesurada que se presenta frente al ser humano carente de clasificaciones, es decir, inasible. La tarea del hombre consiste en adueñarse de ella para intentar convertirla en certeza. La herramienta para ello es el lenguaje, porque como dice Sergio González Rodríguez en su libro El hombre sin cabeza: “Ponerle nombre a las cosas, o señalarlas en el mundo, reviste un lance estratégico respecto de la fenomenología del miedo y el potencial destructivo/constructivo de éste […] Y recordar que nombrar es distinguir. En otras palabras, desprender de lo informe, de lo inasible y, en consecuencia, de lo abrumador y acaso repugnante o siniestro”. Así procede César Vallejo en “Los heraldos negros”, y en casi toda su poesía.

Por eso ahora, al ser espectador de tanta violencia y asesinatos, recuerdo los versos del poeta peruano y, tal vez para controlar el desazón que me producen las fotografías atroces, lo recito y utilizo para dar sentido, como en una novela gráfica, a ciertas imágenes que bombardean la vida cotidiana de los mexicanos. Porque existen realidades tan fuertes que, para ser asimiladas por el hombre, necesitan no sólo de una palabra adecuada que las defina, sino de obras y construcciones poéticas completas. Así, como ha sucedido con otras palabras provenientes del arte, la expresión “heraldos negros” debería pasar al uso cotidiano para hacer referencia a los ataques violentos que cercan a la población como a una Numancia indefensa. “Serán tal vez los potros de bárbaros atilas; / o los heraldos negros que nos manda la Muerte”.