Acerca de la basura

En su hermoso libro Paraísos vulnerables, Edgar Yepez aventura las siguientes metáforas urbanas:

Si el trolebús, que con su parsimoniosa cadencia y silencio, es el anélido de los medios de transporte; los populosos taxis, industriosos y bélicos, aguerridas hormigas; los camiones son el tiburón del cauce asfáltico. El metro, sólo tras una importante carencia de imaginación, se puede comparar con el topo o la serpiente. Más bien es la ballena blanca que diario escapa, a la que se llega un segundo tarde y vemos zambullirse desde el andén en un lóbrego túnel. Los pasajeros somos las rémoras del camión y, a veces, su presa.

Reflexiono en torno a ello e, impelido por el juego asociativo, traigo a mi memoria la imagen que vi hace un momento cuando conducía mi auto rumbo a la oficina: rugiente, tosco y avasallador, abriéndose paso entre el proceloso oleaje de la avenida, un camión de la basura bogaba con furia –múltiples remos las bielas invisibles del motor– dejando tras de sí una estela que, en lugar de ser un rastro espumoso sobre el agua, era una pestilencia algo nauseabunda. El aspecto fiero de buque pirata no se debía a su improbable estructura naval sino a los sujetos que, como vides sucias, se arracimaban en la parte trasera: hablando a gritos entre ellos y cantando lo que me pareció un himno rebelde, tenían el aire altivo, soberbio y sardónico que uno esperaría encontrar en las huestes comandadas por Francis Drake. Y es que, a diferencia de otro tipo de trabajadores, los hombres de la basura poseen la envidiable capacidad de hacernos estremecer a nosotros los asépticos engominados, que vemos en ellos una especie de reverso, de oscura vida contraria cuyo imperio es todo aquello que despreciamos y queremos lejos. Confieso que a menudo he fantaseado con la idea (ingenua y romántica, por supuesto) de que los hombres de la basura son como los piratas, es decir, individuos a quienes, como diría Vivian Abenshushan, “el espacio que les ha conferido la sociedad les parece demasiado estrecho y un día deciden abandonarlo todo y hacerse al mar” de lo censurado, de lo inservible, el enorme y fascinante mar de lo que los parámetros sociales consideran sucio, aberrante: el mar de la basura. La historia sería la siguiente: descontento, un burgués como yo despierta una mañana entre sus tersas sábanas con la vaga e inquietante sensación de haber tenido un sueño desestabilizador; desde hace tiempo, el orden y la comodidad que lo rodean no lo satisfacen, sus pertenecías le parecen inútiles, experimenta frente al espejo una vergüenza inexplicable; se levanta de la cama, va a la cocina y se sirve un plato de cereal que le sabe a comida de prisión; se viste el traje impecable, anuda su corbata, tiene visiones de cadalso; nervioso, enciende un cigarrillo, desea tomar un trago de ron de su cava personal pero lo evita porque tiene que llegar temprano a la oficina; apresurado, conduce su auto, hay mucho tráfico, los zapatos le aprietan como si fuera un cadáver y sus uñas hubieran empezado a crecer desmesuradamente; en eso piensa cuando ve un camión de la basura y la imagen le recuerda de golpe el sueño que había olvidado; siente un llamado, las sirenas de alguna patrulla cantan a lo lejos; alcanza al camión de la basura y le hace señas al conductor que, con un parche en el ojo, accede a detenerse más adelante; se estacionan; sube por una escalerilla de cuerdas y maderas, trepa torpemente a la borda; la tripulación de patas de palo lo escruta con desconfianza; se arma de valor y anuncia que desea unírseles; no escucha ninguna respuesta pero sorpresivamente siente en su nuca el golpe de un mazo y una calidez húmeda que anega su cabello; sabe que no hay vuelta atrás.

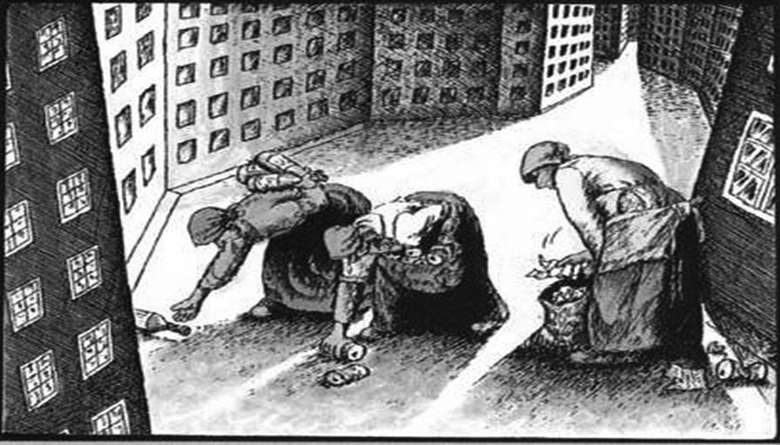

No me parece una coincidencia superflua el que Vivian Abenshushan haya puesto en el apartado “Los desobedientes” de su sedicioso libro Escritos para desocupados tanto a la figura de los piratas como a la de los freegans, esos sujetos que, por convicción e inconformidad, realizan eso que se ha llamado “anarco pepena”, pues como pandillas de piratas, los freegans recorren las ciudades saqueando lo que ya no es de nadie y por eso mismo se vuelve de todos: botes de basura, pilas de desechos, restos de banquetes dispendiosos y, al final, también como bucaneros, reparten el botín en partes iguales. Dice Vivian: “Para el freegan la recolección de desechos no es un acto de supervivencia, sino una crítica radical hacia una sociedad que ha abrazado la seducción masiva del consumismo. No comprar, no participar en la economía convencional, no derrochar, no sujetarse a los ideales seculares de trabajo, dinero, propiedad y poder”. Lo curioso es que, pese a que sus actividades no son ilegales, tienen problemas con las autoridades y los mercaderes, que ven en ellos una suerte de amenaza, de perversión –de piratería. En el documental Los espigadores y yo de Agnès Varda hay una escena en la que unos jóvenes freegans son perseguidos por tomar los panes todavía en buen estado que en el traspatio de un negocio se tiran a la basura.

Por una extraña razón se estigmatiza a quienes, pudiendo evitar el contacto con los desperdicios, se regodean con ellos. Lo común es pensar que se necesita ser un loco, marginal o coprofágico para tener un contacto constante y premeditado con la basura. Un ejemplo de esto se ve en Ciudad de cristal, novela de Paul Auster donde se cuenta cómo el escritor Daniel Quinn se convierte de un día para otro en detective privado y tiene la tarea de vigilar a Peter Stillman, el loco que, obsesionado con la pureza del lenguaje, encerró a su hijo en una habitación sin que pudiera tener contacto con nadie. Ese demente (numerosas veces se subraya su falta de cordura) vaga ahora, después de haber pasado años en una institución psiquiátrica, por las calles de Nueva York dedicado a la extraña actividad de recoger del piso todo tipo de basura que inspecciona con detenimiento y en ocasiones guarda en una bolsa. El incomprensible Stillman también apunta cosas en un cuaderno rojo después de escrutar escrupulosamente los desperdicios que levanta.

La actividad de Stillman me recuerda la del artista Gabriel Orozco, que hace –o hacía– lo mismo también en las calles de Nueva York. Lo interesante es que si algunas obras de Orozco están hechas con desperdicios, él sabe que esa manera de trabajar puede resultar polémica (ya ha recibido críticas al respecto) y por eso escribe una defensa donde afirma que más que la materia prima del arte (basura o arcilla, da igual) lo que importa es la intención, las relaciones con el contexto, la concreción de la idea:

Damos por hecho que para hacer arte se puede utilizar cualquier material, no necesitamos reafirmar eso. Pero necesitamos seguir explorando las posibles ubicaciones del arte social, histórica y geográficamente, así como nuestra actitud hacia la realidad que nos rodea y sus posibilidades de revelación a través del arte. Todo puede ser arte. Cualquier cosa. Ahora, después de saber eso, investigamos las realidades de esos materiales (hule, piedras, papeles, sillas, bicicletas) y trabajamos con ellos con el objetivo de entenderlos y expresar nuestra experiencia con ellos […]. Mis materiales no son desecho, son materia prima. (Materia escrita, Era, 2014.)

Aunque Orozco diga que el tipo de objetos utilizado en el arte es irrelevante, resulta obvio que no lo es. La elección de materiales siempre implica una postura (como las vanguardias lo saben, la postura importa más que la obra misma) y una toma de conciencia frente al ejercicio artístico y la realidad que nos rodea. El mismo Orozco lo dice en otro lugar:

Antes la gente caminaba y encontraba piedras y árboles en su camino. Eran parte de su naturaleza. Actuaban sobre ello. Ahora nosotros caminamos y encontramos cemento, fierros, basura. Son nuestra naturaleza. Actuamos sobre eso. Pero también están el cielo y las nubes y el agua y la bicicleta y también la fruta en los mercados y los edificios son montañas y sopla el viento, como siempre. El sol. Todos somos partículas de sol.

Estar al tanto de la realidad actual del mundo y no hacer un arte descontextualizado. Si yo fuera escultor, me preguntaría por qué incongruente razón es más común hacer algo con mármol que con residuos urbanos. ¿Quién dijo que el mármol es más artístico que el plástico? Si los romanos y los renacentistas lo utilizaban era porque en su zona geográfica había montañas donde abundaba. En literatura también es necesario cuestionarse ese tipo de cosas. ¿Qué jerarquía arbitraria dictamina los temas que deben abordar los escritores y el lenguaje que deben utilizar? ¿Es menos literario escribir sobre el polvo, los cadáveres de animales y las aguas negras que sobre el amor? En este sentido, para mí fueron reveladoras las respuestas que dio Luigi Amara en una entrevista que Gabriela Espejo y yo le hicimos una vez:

Hay una contratradición o una tradición zurda de la historia de la literatura, de la filosofía y del pensamiento en general que consiste en descreer de la jerarquía de lo importante. Ciertos recalcitrantes, ciertos espíritus críticos, han tomado distancia frente a eso y han buscado lo que hay en los márgenes, en las grietas, en los residuos de lo que se considera significativo. Luciano de Samosata y Montaigne, por ejemplo, se han ocupado del elogio de la mosca y de cosas así como una vía de desmontar esa jerarquía. Creo que en eso radica la importancia: en una especie de cuestionamiento. En parte ese ha sido el impulso que yo he sentido.

Amara, que ha escrito libros fascinantes sobre temas en apariencia ridículos como el aburrimiento, las pelucas y mucho antes un breve ensayo titulado “Para una arqueología de los desperdicios”, sabe que su postura es provocadora y desestabilizadora. Él mismo ha recibido críticas que, sin ser agresivas, tienen cierto tono de desprecio, casi de ninguneo: “Ya una vez el crítico Christopher Domínguez –confiesa Luigi– me decía que ese tipo de literatura, el tipo de ensayo que yo hago, es como vestir pulgas: estar muy atento a las minucias y rehuir a las preguntas importantes”, a lo cual él contesta:

Lo que yo pensaba es que no era rehuir a esas preguntas importantes, sino simplemente es cuestionar que eso sea lo importante. Creo que uno no dice: “vamos a ocuparnos de la minucia, vamos a vestir pulgas porque aquí hay una veta”. Esa puede ser una razón, pero lo central es preguntarse quién ha dicho qué es lo importante, qué es (redundando en el tema del aburrimiento) lo aburrido y qué es lo divertido. Si aceptas de antemano que hay una jerarquía que te dice “esto es lo divertido y esto lo aburrido”, estás condenado a seguir unas prácticas y un patrón de vida que se ajusta a esa jerarquía. En cambio, a mí me han interesado siempre los autores que están poniendo en jaque la jerarquía misma. Y una manera es fijándose en lo que esa jerarquía considera deleznable, trivial, sin sentido.

Pequeñas preguntas capaces de cambiar nuestras vidas. Y regresando al tema de la basura, ¿quién dice que las cosas que desechamos ya no sirven? ¿Por qué nos posee la ansiedad de comprar productos nuevos y tirar los que consideramos viejos? Evidentemente, como diría Amara, se trata de una jerarquía (económica, en este caso) que impone en las personas un estilo de vida consumista que, para funcionar, necesita de una cultura basada en el exceso y los desechos. Parafraseando un fragmento del libro Vida de consumo de Zygmunt Bauman, se sabe que la economía medra con el movimiento de bienes y con el fluir del dinero; el imperativo capitalista consiste, entonces, en producir ingentes cantidades de mercancías al grado que continuamente se llega a un punto en que la oferta excede la capacidad de demanda. De no encontrarle salida a ese exceso productivo, podría suceder un colapso en el sistema. Por lo tanto, para las grandes compañías es imprescindible difundir una programada sensación de obsolescencia en sus propios productos y en la relación que los consumidores tenemos con ellos, pues de lo contrario las continuas novedades que se fabrican no tendrían un espacio en el mercado. Nosotros somos víctimas de esa obsolescencia programada y por esa razón somos tan indolentes a la hora de desechar cosas y comprar otras que, por supuesto, también desecharemos con rapidez.

Ahora bien, como dice Bauman, “esas tendencias patológicas (y sobre todo de despilfarro innecesario) podrían ser diagnosticadas a tiempo –vale decir, reconocidas por lo que son– si no fuera por la existencia de otro fenómeno de crecimiento exponencial que desemboca en un exceso de información”. Es impresionante asomarse a los datos de los investigadores que informan acerca de la cantidad de textos que circulan en internet y que jamás serán leídos, es decir, que engrosan los enormes basureros virtuales y cuyo futuro es incierto: ¿desaparecen, se acumulan en un rincón, se pudren y producen bacterias cibernéticas insólitas? Un ejemplo, quizá, sea este artículo sobre la basura que he redactado. Posiblemente será consultado por un par de personas y luego pasará al olvido, se hundirá en el remolino vertiginoso de información nueva y volátil que será el tiradero del porvenir.

_______________________________________

Foto: Tomada de "La revuelta de los freegans", en Escritos para Desocupados.