La evanescencia del mal: ¿existe el progreso?

Para Miguel A. Olea S.

La idea rectora que ha guiado a Occidente, al menos en el último par de siglos, es que existe una línea progresiva en el tiempo mediante la cual se puede esquematizar el desarrollo de la historia. El punto de partida es convencional: podríamos elegir el nacimiento de Cristo, o la antigüedad clásica, iniciando con las reflexiones de Tales de Mileto (600 a. C.), a fin de hacerlo coincidir con el origen de la filosofía. O podríamos irnos más atrás, no sólo al inicio de otras civilizaciones, como la egipcia y su pirámide de Guiza (2570 a. C.), o la pintura rupestre ejemplificada en las pinturas de la cueva de Altamira (3500 a. C.), sino al origen de la enchilada completa, el origen del universo a través de la llamada Gran Explosión (Big Bang), que tuvo lugar, según los cosmólogos, hace 13.7 billones de años. A pesar de ciertas sutilezas que aclararemos después, podríamos decir que a partir del punto que hayamos escogido como origen de nuestra investigación, hemos presenciado un desarrollo progresivo, de menos a más, y que la película completa nos ha llevado de un estadio primitivo de la naturaleza y el cosmos, a un estadio por demás sofisticado del Homo sapiens y la conciencia. ¿Cómo no, entonces, hablar de progreso?

Habrá quien piense que hablar de progreso implica hablar de una sociedad, de una cultura, pues, finalmente, lo que resulta de nuestro interés es si puede o no hablarse de progreso en la historia, y la historia que interesa es la historia del hombre, no de cómo se originaron los primeros elementos de la tabla periódica, o de cómo se originó la vida a partir de la materia inerte, o de plano, con Heidegger, por qué hay algo en vez de nada. El interés, al menos por ahora, no es la historia natural, ni tampoco la metafísica, sino averiguar cómo progresa la humanidad, es decir, cómo es que el concepto de progreso trae aparejada la existencia de un sentido de mejora en la condición humana.

A través de los años, hemos internalizado la idea de que la historia sólo puede concebirse como el avance de la humanidad en su afán de perfeccionamiento, palmo a palmo, hasta alcanzar en un futuro remoto el mayor grado de perfeccionamiento para todos los hombres. Esta idea ha inspirado y dominado a la civilización de Occidente, y sus orígenes se remontan a la tradición griega y judía, pasa por el cristianismo, pero no es sino hasta el Renacimiento y, sobre todo, durante la Ilustración, que irrumpe en el imaginario colectivo como la ansiada superación constante del ser humano y el acercamiento a formas de vida más plenas que llegarán a identificarse con la salvación.

Esta idea de la historia ve en ella una suerte de texto, de narrativa en la que se registra el devenir de la humanidad, pero nótese cómo, al describirla de esta manera, ya estamos aceptando que es necesario ofrecer algún tipo de interpretación, una lectura razonada, la cual, por fuerza, tendrá que buscar el sentido de lo que se dice, dar con alguna interpretación de los hechos mediante la cual se les otorgue una razón de ser que vaya más allá de su ubicación en el complejo de causas y efectos, esto es, que haga ver a esta concatenación de sucesos en la historia como sujetos a algún tipo de racionalidad, poseedores de un sentido, que nos permita interpretarlos y explicarlos como una acción genuina, impulsada por alguien susceptible de asumir la responsabilidad de su ejecución. Pero nos estamos adelantando a lo que vendrá después. Vayamos por partes.

En la antigüedad clásica, Aristóteles apeló a la teleología (del griego telos que significa ‘fin’) para caracterizar y distinguir la naturaleza o esencia de cada cosa, y vio la perfección de algo como la realización plena y completa de su propia naturaleza, o sea, el ímpetu de tender a, y eventualmente alcanzar, la realización de su propio fin. En el caso del hombre y su comportamiento diario, su naturaleza entraña sus propias leyes de desarrollo, la razón o logos que rige su evolución, primero como potencia y después en la acción, acercándolo al fin que le corresponde. Pero son, al menos, dos los elementos que distinguen el pensamiento griego en general, y el pensamiento aristotélico, en particular, de cualquier otra concepción de progreso: el primero de ellos es la idea de los griegos de la repetición ad infinitum de los ciclos vitales, en lugar de postular, como se hizo después, la existencia de un destino final

que, como dijimos arriba, se vendrá a identificar al pasar de los años con la idea de salvación; el otro elemento distintivo de Aristóteles es su idea de que el desarrollo de cada cosa tiene su límite superior, es decir, un punto en el desarrollo que al ser alcanzado inicia, irreversiblemente, el descenso, esto es, la reversión del desarrollo, que implica dejar la semilla para el inicio de una vida nueva y el reinicio de un nuevo ciclo.

Pero quizá lo más importante del pensamiento de Aristóteles es que su idea de desarrollo, de naturaleza y esencia, no separa, mediante un muro infranqueable, el mundo de la naturaleza, de la materia orgánica e inorgánica, de lo que es el mundo del hombre, del sentido y la perfección; en el pensamiento aristotélico no hay, en otras palabras, una diferencia esencial, categórica, entre la naturaleza y el ser humano. Éste último es visto como parte de la naturaleza, con una esencia y una razón de ser, un logos, que rige su evolución, distinta, por cierto, a la de los otros seres vivos y a la de todas las otras cosas que observamos en el mundo, pero se trata de una diferencia de grado, de una mayor complejidad en el caso del hombre, pero no de una diferencia cualitativa que requiera explicarse por la posesión de algún tipo de sustancia que uno posea y los otros no, y que haga de sus mundos dos esferas inconmensurables, es decir, imposible de ser comparadas y evaluadas por no existir un criterio aplicable por igual a ambas sustancias.

Es, precisamente, el rompimiento con esta idea de continuidad en la explicación natural de lo que es el hombre, y la concepción del destino como una rueda que gira sin cesar, eternamente, sobre su propio eje, que marca la aparición de la concepción judía de la historia como una narrativa y, en consecuencia, de lo que parecería un texto pleno de sentido, con un principio, un desarrollo, y un fin absolutamente claro y definitivo. Esta idea que data de los inicios del judaísmo dio lugar al monoteísmo y a las religiones que descienden de Abraham: el judaísmo, el cristianismo y, siglos después, el islam. Como todos sabemos, la idea de esta narrativa inicia con la selección del pueblo judío, a cargo del único Dios reconocido, Jehová, quien lo distingue y le encarga una gran misión en el plan divino de redención de la humanidad. Obsérvese que se ha establecido, a través del pueblo de Israel, un lazo divino con el devenir histórico de la humanidad, dándole un sentido moral y una finalidad que procedían de las más altas de las esferas.

A partir de entonces, la historia, la verdadera historia, trata de un sólo ser, el ser humano, y no se habla ya más de su (pretendido) carácter cíclico. La esquematización de la historia, como lo apuntamos al inicio de este ensayo, puede ser una línea progresiva en el tiempo, sólo que ahora podemos hablar de una flecha, la flecha del tiempo, o sea, de una dirección en la que se mueve la historia, de un principio, un desarrollo intermedio y un fin, y es precisamente con base en estas ideas que el discurso tan traído y llevado sobre la marcha de la historia adquiere sentido. No obstante, hasta aquí, sólo podemos hablar, en sentido estricto, de la religión y del pueblo judíos, pero una vez fusionada la religión judaica con las concepciones helenísticas, el resultado fue una nueva religión, el cristianismo, que aspiraba a convertirse en una religión para judíos y para gentiles, esto es, para todo el mundo, una verdadera religión universal, inspirada y guiada por la voluntad de un Dios único, y con ello se adquirían las credenciales para hablar, ahora sí, de una Historia Universal.

Gabriel Zaid nos ha obsequiado, en un pequeño gran libro, una Cronología del progreso.1 El texto inicia con un comentario sobre el marqués de Condorcet (1743-1794), pero para dar entrada a una idea seminal de Turgot (1727-1781) que, en palabras de Zaid, es la siguiente: “[…] la humanidad progresa por el cristianismo y la acumulación de conocimientos, a diferencia de la naturaleza, que no cambia. Los astros se mueven, pero sujetos a leyes fijas; los vegetales y los animales se reproducen, pero no mejoran” (p. 9). En efecto, para Turgot, el hombre avanza porque tiene memoria, a diferencia de la naturaleza que todo lo que hace es repetirse. “La sucesión de los hombres”, nos dice Turgot, “ofrece de siglo en siglo un espectáculo siempre variado. La razón, las pasiones, la libertad producen sin cesar nuevos acontecimientos”. Y, más adelante, a manera de conclusión, afirma: “La masa total del género humano, con alternativas de calma y agitación, de bienes y males, marcha siempre —aunque a paso lento— hacia una perfección mayor”.2

En su libro, Zaid dice muchas cosas acerca del progreso, pero son tantas y, algunas, en plena contradicción, que quedamos perplejos ante la pregunta que sirve de título a este ensayo. Nada de esto escapa a Zaid, es decir, él está consciente de que muchas de las notas con las que ha caracterizado el progreso guardan una gran tensión y, en algunos casos, podrían entrar en una contradicción flagrante. Pero eso no obsta para insistir en que me hubiese gustado saber más a fondo si, de plano, Zaid cree que existe el progreso o no. A mí, como filósofo, no me gustan las respuestas con las que parecerían conformarse muchos escritores, literatos y poetas, respuestas de la índole: “Pues sí y no”. Por ejemplo, en la página 11 nos dice que progreso es “toda innovación favorable a la vida humana”, por lo que, para él, dicha noción implica tres cosas: cambio, tiempo y mejoría, pero en seguida se apresura a señalar que estas tres notas han sido negadas por personajes de la historia como Parménides, Einstein y Nietzsche. ¿Por fin?

A manera de mito, la idea de la historia como progreso es algo que ha vivido con nosotros desde hace casi un milenio. Lo importante, como veremos más adelante, es no engañarnos y pensar que existe una suerte de necesidad, algún tipo de ley universal en la historia, que nos asegure que nuestro camino va en ascenso y que habremos de llegar a la salvación, o la plenitud, al final de nuestro camino. La idea misma de una ley de la historia no se formuló sino hasta entrado el siglo XIX, pero la historia como progreso tiene su origen, como bien lo señala Zaid, en Joaquín de Fiore (1135-1202) (p. 54), el famoso abad del monasterio cisterciense de Fiore, en Calabria, que se dice tuvo una experiencia mística en el Monte Tabor a partir de la cual adquirió el don de la exégesis. Esto lo llevó derechito a la hermenéutica bíblica, y a postular la historia del mundo en tres eras distintas, una por cada persona de la Trinidad: (1) Edad del Padre, que va desde la Creación hasta el nacimiento de Cristo; (2) Edad del Hijo, que empieza con el nacimiento de éste y está dominada por el sentimiento de la fe, y (3) Edad del Espíritu Santo, que comienza con el milenio y se extendería hasta el día de juicio, dominando durante ella la fraternidad de Cristo y en la que no se registrarían guerras ni enemistades. Esta visión tripartita del devenir histórico realmente refleja la idea de una dirección ascendente, de menos a más, de bien a mejor, y tiene en ella, por esa misma razón, el germen de la noción de progreso.

Durante la Ilustración, ese otro gran movimiento intelectual de la historia que cambió el mundo para siempre, se llegó a pensar en la humanidad como un bloque homogéneo que aspiraba a un futuro de una prosperidad compartida, accesible gracias al nuevo modelo de desarrollo social y político inspirado en los enormes avances de las ciencias de la naturaleza. Como afirma Zaid, con la Ilustración: “Los tiempos mejores dejan de ser eones: la eternidad se inserta en la historia y el paraíso futuro se va construyendo gradualmente en la tierra” (p. 59).

La idea era dejar atrás la religión y sus dogmas, considerados como meras supersticiones y supercherías, producto del miedo y la ignorancia más que de la credibilidad que inspiraban los libros sagrados puestos en duda por filósofos de la talla de Baruch Spinoza.3 Sin embargo, a pesar de ello, los filósofos de la Ilustración —Diderot y D’Alembert, D’Holbach y Voltaire— compartían, au fond, su concepción de la historia con el monoteísmo judeocristiano, es decir, ellos también veían a la historia como una narrativa con un principio, un desarrollo y un fin, sólo que sustituían la salvación del alma en la vida del más allá, con un proyecto de emancipación universal realizable en esta vida. Zaid está de acuerdo: “Paradójicamente, la fe en el progreso se volvió contra su inspiración cristiana, como algo superado. Se convirtió en la nueva religión” (p. 59).

Ilustración de María José Ramírez

Zaid reconoce que la idea de progreso es un mito y, como tal, no es ni verdadera ni falsa. Entonces, ¿qué es exactamente? Lo que sabemos, aunque Zaid no es muy explícito al respecto, es que lo que pretende un mito es arrojarnos luz sobre una situación dada a través de metáforas, giros de lenguaje y personajes fantásticos que nos iluminan en donde todo era oscuridad y nos estimulan a la acción, pero no se trata de postular ningún tipo de correspondencia con la realidad, es decir, la idea no es presentar algo en el juego de la conversación con la pretensión de que sea verdadero. He escuchado con paciencia a quienes creen que una respuesta que siga esta línea de pensamiento es lo mejor que puede ofrecerse en defensa de la religión y sus mitos fundacionales, como la creación del hombre o el arca de Noé. Por ejemplo, el propio Zaid nos dice que “la Creación desembocó en el mito moderno del Progreso”, el cual, con todo y sus fetichismos “ha resultado fecundo”. Más aún, Zaid nos exhorta a “asumirlo todavía”, aunque nos previene de que lo hagamos con “sentido crítico y sentido del humor” (p. 15).

En forma inmediata a la anterior cita, Zaid nos dice, en un tono que me atrevo a pensar es más personal y convencido:

Es razonable suponer que el tiempo, el cambio y lo mejor existen. Que ha habido y que seguirá habiendo innovaciones favorables a la vida humana. Que el progreso existe. Que es un hecho anterior a los ideales progresistas. Que hay progreso gradual y también saltos de progreso. Que el paso de la nada a la energía, la materia, la vida, la inteligencia y el lenguaje son grandes saltos de una realidad que mejora. Que el progreso milenario […] ha tenido rumbo (visto retrospectivamente), y debería tenerlo (prospectivamente), aunque es difícil definir un rumbo deseable, y más aún lograrlo (p. 15).

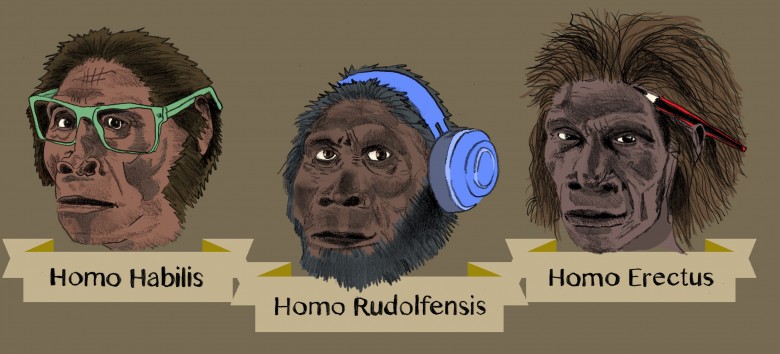

Permítame el lector decir algo acerca de “las innovaciones favorables a la vida humana”. Por supuesto que las ha habido, quién podría dudarlo: contamos ahora con penicilina, antibióticos, vacunas y anestesia; nuestra expectativa de vida supera los 75 años, y nuestros problemas en la actualidad se deben más a la comodidad de la vida moderna (obesidad, hipertensión), que a las plagas y el agotamiento físico que implica ganarse el pan de todos los días. No cabe duda de que el Homo sapiens ha sabido aprovechar, en beneficio propio, las facultades que ha hecho suyas gracias al desarrollo de su corteza cerebral debido a la evolución de su cerebro durante decenas de miles de años. Si “el paso de la nada a la energía, la materia, la vida, la inteligencia y el lenguaje son grandes saltos de una realidad que mejora”, como señala Zaid, y esta mejora de la realidad nos permite hablar de progreso, entonces, casi de manera tautológica podríamos concluir que toda innovación es sinónimo de progreso.

En El origen de las especies, Charles Darwin inició sus disquisiciones a la mitad del camino. Su preocupación no fue la de cómo explicar el tránsito de la nada a la energía, y ni siquiera, de la materia a la vida. Él se ocupó por contestar la pregunta de cómo es posible explicar la complejidad de órganos y organismos que ya existían y que podían encontrarse en la naturaleza, y su respuesta fue que la explicación es posible si pensamos en la complejidad que detectamos en la naturaleza como el resultado de miles de pequeños cambios que se dieron a partir de un algoritmo mecanicista que no era otra cosa que la selección natural aplicada a los genes (adn) de organismos en una permanente lucha por sobrevivir. Pero la evolución planteada por Darwin es totalmente ciega, es decir, no tiene rumbo alguno, ni obedece a designio o diseño de algún Ser Supremo. En otras palabras, la evolución es lo que es y nada más, por lo que no es posible concebirla como un proceso de perfeccionamiento que tuvo lugar en aras del ser humano, con el ser humano in mente y para su propio y muy particular beneficio.

De nueva cuenta, nada de esto es nuevo para Zaid. (¿Hay algo nuevo para él?). Pero, debo decirlo, me hubiese gustado mayor claridad en la definición de su posición personal: “Con mentalidad progresista”, escribe Zaid, “la evolución de las especies puede ser vista como progreso: desde las primeras moléculas orgánicas hasta la especie humana” (p. 10). Pero más adelante nos dice, citando al biólogo Stephen Jay Gould,4 “También se ha dicho que hablar de progreso en la evolución de las especies es una retrolectura sin fundamento” (p. 11), y más adelante (p. 61) señala: “Gould niega que la evolución de las especies sea un progreso de la vida hacia la conciencia. Sucedió simplemente, como pudo no haber sucedido”. En efecto, la verdad es que hablar de la evolución no implica, en lo absoluto, hablar de progreso, independientemente de la mentalidad con la que uno lo haga (whatever that may mean!).

La razón es por demás clara: la gran idea de Darwin, la idea que filósofos como Daniel C. Dennett han llamado la idea peligrosa de Darwin,5 a saber, que la complejidad puede explicarse a través de múltiples pequeños cambios que se dieron a través de miles de millones de años, ha sido el argumento más contundente para enfrentar la embestida del Diseño Inteligente y el Creacionismo. Esta postura se ha identificado también con el argumento, fallido pero muy socorrido, del diseño en la naturaleza mediante el cual se pretendía convencernos de que la complejidad, digamos, de un ojo humano, no podía explicarse sin asumir la existencia de un Gran Diseñador que lo hubiese previsto y diseñado, y concomitantemente, de un Gran Plan elaborado por Él en beneficio del ser humano. Esta era, pues, la única manera de “explicar” el progreso antes de Darwin.

A pesar de que, durante la Ilustración, todavía se estaba bajo el impacto del argumento del diseño en la naturaleza, sigue habiendo más de una razón para pensar en el llamado Siglo de las Luces, el siglo xviii, como el verdadero origen del progreso. En ese tiempo, se combatió la superstición y el oscurantismo, la tradición autoritaria y el despotismo, se exhortó a las masas a abrir los ojos para ver de cara y sin miedo el futuro, y para estar preparados mentalmente para los nuevos descubrimientos científicos. Zaid menciona, para reforzar esta idea, además de la guillotina —“piadoso invento”, nos dice, “para apagar la hoguera de la Santa Inquisición”—, el jacobinismo, la abolición de la monarquía, la declaración universal de los derechos del hombre, el surgimiento de la revolución industrial en Inglaterra y la emancipación política de las colonias inglesas en el Nuevo Mundo (p. 59).

Los descubrimientos científicos, a la par de los avances en la defensa de la libertad de espíritu y la tolerancia que inspiraron en buena medida tanto la Revolución Francesa como la independencia de las colonias inglesas, permitían que se ahondara el mito del progreso. Y estas ideas asociadas a la Ilustración, y la noción de progreso que contribuyó a posicionar, ha persistido hasta nuestros días con distintos ropajes. Vivimos, entonces, bajo la fantasía del progreso, bajo el mito de que avanzamos día a día, hacia un futuro mejor, creyendo a pie juntillas que cualquier avance de la ciencia o la tecnología apunta hacia allá, y que cada día estamos más cerca de alcanzar la plenitud total. Los reveses que se nos presentan en el camino, serían considerados entonces como meros obstáculos que debemos trascender en aras de seguir con la marcha ascendente de la historia. Si nuestros políticos fracasan, la ciencia, con seguridad, vendrá en nuestro auxilio y nos mostrará el camino a seguir. Pero todos nos esforzamos por construir un mundo mejor como el que jamás se haya visto sobre la faz de la tierra. ¿Cómo no creer semejante historia? ¿Qué pondríamos en su lugar si decidimos abandonarla? ¿Qué hacer con el vértigo que inspira el vacío que experimentamos si dejamos atrás la idea de la posibilidad de un mundo mejor?

La verdad de las cosas es que, cuando se trata de resultados científicos, resultados de las llamadas ciencias duras, el progreso sí es acumulativo, esto es, lo que se ha ganado en conocimiento en épocas anteriores se usa como punto de partida para las nuevas investigaciones que una vez que alcancen sus resultados los sumarán a los obtenidos en el pasado.6 Es así como se ha configurado el canon científico. Pero en política y moral, las cosas son muy distintas, lo que se ha ganado en una época bien puede desecharse en la que sigue. El núcleo de la idea de progreso que predomina en la actualidad, es la creencia de que en la medida que avance el conocimiento científico, la vida del ser humano será mejor. El problema no radica en pensar que la vida humana puede mejorar: hemos aceptado, con Zaid, que existen “innumerables innovaciones favorables a la vida humana”. Pero este tipo de mejoras se deben, directamente, al influjo de las ciencias duras, es decir, se trata, como dijimos, de vacunas, antibióticos y anestesia. Podríamos haber citado también las que debemos a la tecnología, derivadas también, obviamente, de la ciencia, es decir, computadoras personales, celulares y tabletas. Pero ¿podríamos haber hecho alusión a mejoras políticas y morales, digamos, avances como los que hemos vivido en las postrimerías de los siglos XIX y XX, y lo que va del xxi de reconocer el derecho de voto de las mujeres o la validez de matrimonios del mismo género? La verdad es que ya no resulta igualmente claro pues, hecho a un lado el problema de la universalidad de estos avances, el problema es tratar de imaginar que las mejoras en estos campos son, al igual que en la ciencia, acumulativas; lo que se aprende en una generación puede heredarse de manera indefinida a un sinnúmero de generaciones por venir. Y esto, sencillamente, está muy lejos de ser el caso.

¿Por qué afirmamos esto con tal seguridad? ¿Por qué decimos que las mejoras en moral y política no son nunca irreversibles? Porque lo que está en juego aquí es la naturaleza humana, y ésta no cambia, a pesar de que crezca y avance el conocimiento humano. Nuestra especie, de conformidad a su naturaleza, utilizará los nuevos conocimientos para promover sus metas, pero éstas tenderán a entrar en conflicto unas con otras. No olvidemos que la depredación de la flora y la fauna de nuestro planeta y las bombas que dejaron en escombros a Hiroshima y a Nagasaki son también producto de los avances del conocimiento científico, tanto como lo son los antibióticos y la anestesia. Nadie duda de que la ciencia dé más poder al ser humano, pero el ser humano no necesariamente lo usa para hacer de la vida humana algo más razonable, pacífica y civilizada.

Ilustración de María José Ramírez

¿Significa esto que la naturaleza del hombre es maligna per se? No, o no del todo. Pero vienen a cuento dos anotaciones: la primera es que la idea de Rousseau del salvaje noble es falsa, o si se quiere, absolutamente mítica. Como se ha repetido hasta el cansancio citando el Leviatán de Hobbes, el estado natural del hombre era: “solitary, poor, nasty, brutish and short” (solitario, pobre, indecente, brutal y breve)7. La segunda es que lo que acabamos de decir no debería sorprendernos, toda vez que lo que indican los avances recientes de la neuroanatomía, es que estamos en cierta medida programados para la violencia, y esto a pesar de que, en la mayoría de los casos, no tengamos nunca ocasión de hacer uso de ella. El hecho incontrovertible es que en el caso del Homo sapiens existen impulsos cerebrales inspirados en sentimientos de furia, pánico, o en un anhelo exacerbado de copular o de poder, que deben contrarrestarse por sentimientos inspirados en la prudencia, la moral y el autocontrol.

No podemos negarnos, pues, a reconocer la realidad, ni a pretender legislar a fin de determinar cuál es la respuesta correcta: nuestra naturaleza tiende, de plano, a practicar la violencia y, a pesar de que la moda sea asumir que la violencia se debe exclusiva, o prioritariamente, al influjo cultural y a la vida en las sociedades modernas, la verdad es que la violencia es y ha sido desde tiempo inmemorial una estrategia natural dentro del repertorio de que dispone el ser humano para asegurar su supervivencia. Esto no significa que la violencia sea buena en el sentido moral del término, al igual que puede decirse que el veneno de un escorpión es natural pero no bueno para el ser humano. El hecho es que la violencia surge por conflictos de interés entre seres humanos, pero estos conflictos son inherentes a la condición humana. Ésta es, quizá, la tragedia que nos ha tocado vivir y que Zaid nos recuerda (p. 61) citando a Macbeth:

Out, out, brief candle!

Life’s but a walking shadow; a poor

[player,

That struts and frets his hour upon

[the stage,

And then is heard no more: it is a tale

Told by an idiot, full of sound and

[fury,

Signifying nothing.8

Zaid incluye (parte de) esta cita de Macbeth, como colofón a sus comentarios sobre la “insolvencia de todos los ‘grandes relatos’”, e incluye sentencias definitivas como la siguiente: “No hay un futuro mejor que dé sentido a la acción y el saber. La historia (como el universo, como la evolución de las especies) no tiene rumbo ni significado” (p. 61). En efecto, en sentido estricto, no hay progreso, no hay un futuro mejor que pueda asociarse a la evolución de las especies, o a la trayectoria del cosmos. Sólo si asumimos la evanescencia del mal, sólo si pensamos en una naturaleza humana hecha a imagen y semejanza de Dios, pero limpia del pecado original, podemos hablar de progreso y salvación. Pero ése es tan sólo un gran invento del hombre, una ficción literaria, un mundo de ángeles y arcángeles que poco o nada tiene que ver con el nuestro. EstePaís

1 Gabriel Zaiz, Cronología del progreso, Debate Penguin Random House, México, 2016. El texto ocupa unas 80 hojas, “que aprovecha”, nos dice al autor, “22 artículos publicados entre 1999 y 2015”, pero le sigue una cronología del progreso, en sentido estricto, extremadamente útil que va del origen del universo hace 13.8 (sic) billones de años hasta el 2015, que es la fecha de la última entrada. Nada más por esa cronología, aunque el texto no desmerece en lo absoluto, este libro se convertirá en un clásico de referencia obligada. Todas las citas son a esta obra de Zaid, a menos que se diga otra cosa.

2 A. R. J. Turgot, Cuadro filosófico sobre los progresos sucesivos del espíritu humano, pp. 36-36. Accesible en: <http://www.ub.edu/histofilosofia/gmayos_old/PDF/TurgotCuadrosFilos%F3ficosProgreso.pdf>.

3 Expongo y discuto, entre otras cosas, las ideas de Spinoza y de otros filósofos que influyeron decisivamente en la Ilustración, en mi libro La emancipación del espíritu, Editorial Cenzontle, México, 2016.

4 Cfr. Full House: The Spread of Excellence from Plato to Darwin.

5 Una idea muy socorrida por el filósofo de la conciencia, a tal punto que la usó como título de uno de sus libros más celebres sobre estos temas. Ver: Daniel C. Dennet, Darwin’s Dangerous Idea, Simon and Schuster, Nueva York, 1995.

6 De ahí la pertinencia de la cita supuestamente de Newton pero que, como bien dice Zaid, se ha adscrito a media humanidad, de que: somos como enanos montados en los hombros de gigantes, y podemos por ello ver más cosas y más lejos. Según Zaid, el mérito de la cita originalmente debería corresponder al filósofo neoplatónico del siglo XII, Bernardo de Chartres.

7 Leviathan, I.13.1X.

8 ¡Extínguete, fugaz antorcha! / La vida es una sombra tan sólo, que transcurre; un pobre actor / que, orgulloso, consume su turno sobre el escenario / para jamás volver a ser oído. Es una historia / contada por un necio, llena de ruido y furia, / que nada significa. Traducción de Manuel Ángel Conejero Dionís-Bayer y Jenaro Talens.

______________

ÁLVARO RODRÍGUEZ TIRADO es doctor en Filosofía por la Universidad de Oxford, se desempeña como consultor y es investigador en la Universidad Iberoamericana.