Literatura y violencia, la perspectiva del narrador

A finales de 2015, la invitación a una mesa redonda celebrada en el cide[1] fue el motivo para emprender una larga reflexión en torno al proceso interno que tiene lugar cuando nos proponemos abordar la violencia en un texto literario. Tal reflexión parte sobre todo de mi experiencia con la escritura de mi última novela, Lara, en donde la violencia en una variedad de formas asume una dimensión preponderante. La reciente publicación de Lara me llevó a retomar estas ideas y a darles una forma definitiva.

Cabe aclarar que lo vertido en este texto es una condensación a posteriori de elaboraciones más amplias (y más caóticas) que se fueron dando durante el proceso de redacción, y destacar que a lo largo de dicho proceso el imperativo primordial fue la eficacia literaria (entendida como se quiera entender): si una obra no logra cumplir el objetivo de ser buena literatura tampoco logrará cumplir ningún otro.

Una segunda consideración inmediata radica en lo que podríamos llamar responsabilidad intelectual: la naturaleza del “mensaje” (hasta donde podemos asumir que lo controlamos) que transmite nuestra obra. En parte porque se relaciona de manera inevitable con lo primero y en parte porque sería ingenuo suponer que pueda no tenerlo, o resultar indiferente: por fuerza, todo discurso apuntala o cuestiona posiciones ideológicas.

A partir de dicha posición de arranque, aparecen enseguida un par de preguntas fundamentales: ¿Qué me propongo al representar la violencia? Y, ¿cómo resuelvo formalmente la representación de la violencia? Mi respuesta quedó dividida en tres apartados, a los que he denominado de manera un tanto arbitraria el proceso, la carga ideológica y la reflexión.

El proceso

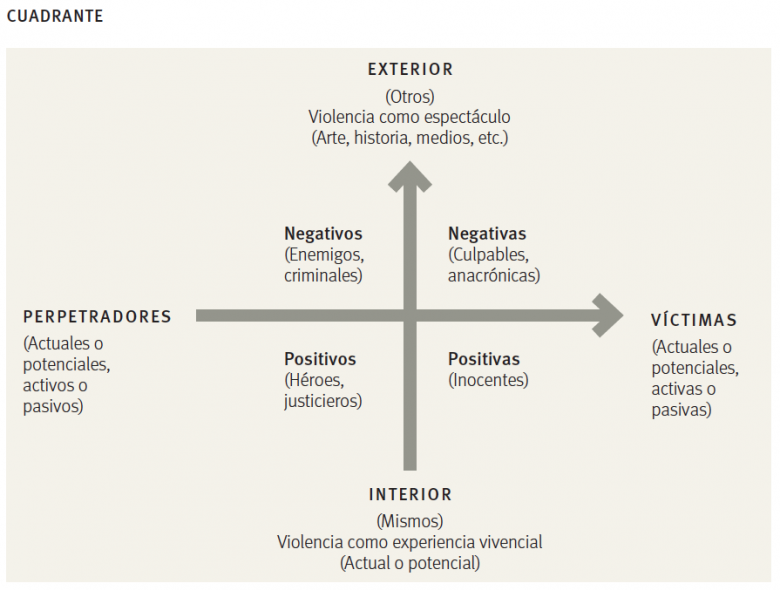

Un primer ejercicio indispensable consiste en reconocer la materia que nos proponemos abordar y ubicarnos en el territorio de su despliegue. Por materia me refiero a las diferentes variantes que puede asumir la violencia: físicas, emocionales, psicológicas, sexuales, políticas, etcétera. En cuanto al territorio de su despliegue, lo imagino por razones prácticas con la forma de un “cuadrante”. Dicho cuadrante está formado por dos ejes, uno que va de lo interior a lo exterior y otro que va de los perpetradores a las víctimas (ver el Cuadrante).

En el extremo de lo exterior se encuentra la violencia como espectáculo. El sujeto (o personaje) la percibe a distancia, pero también la califica y se identifica con los actores involucrados en virtud de dicha calificación. Tales actores pueden ser, a grandes rasgos, perpetradores o víctimas, que a su vez pueden ser negativos o positivos. De este cruce resultan cuatro tipos elementales:

- Perpetradores negativos (maldad): asesinos, terroristas, enemigos, criminales.

- Perpetradores positivos (heroísmo): justicieros, libertadores, defensores, revolucionarios.

- Víctimas positivas (mismos): violencia inmerecida.

- Víctimas negativas (otros): violencia merecida o inevitable (por propia culpa o por necesidad histórica).

En los hechos, similares actos de violencia se perciben de manera diferente cuando los cometen agentes a quienes asociamos con causas positivas que cuando los cometen agentes a quienes asociamos con causas negativas. En su forma más elemental, esta separación distingue a quienes percibimos que nos atacan de quienes percibimos que nos defienden. En consecuencia, también percibimos de manera distinta a las víctimas resultantes: tendemos a justificar la agresión cuando nos parece que las víctimas hicieron algo para merecerla (o que resultaba inevitable en función de algún imperativo histórico). En cambio, solemos condenarla cuando nos parece que las víctimas eran por entero inocentes. Dicha percepción diferencial responde por fuerza no sólo a la naturaleza objetiva de los hechos, sino a la previa identificación (étnica, racial, religiosa, etcétera) que pueda tener el espectador con los actores involucrados.

En el extremo de lo interior se encuentra la violencia como experiencia vivencial. Este sector también contiene variantes específicas:

- Perpetradores o víctimas (casi siempre positivos, en tanto que es el propio sujeto quien se considera a sí mismo o a los suyos).

- Actuales o potenciales (sea que actúan sus impulsos violentos o sólo los cultivan; sufren la agresión o sólo su amenaza).

- Activos o pasivos (sea que participan en la violencia o sólo la justifican; son el objetivo de la agresión o sólo se identifican con quienes lo son).

Los diferentes sectores del cuadrante no sólo se conectan unos con otros y admiten gradaciones de todo tipo, sino que en la práctica dan pie unos a otros: la agresión sufrida o latente suele motivar y justificar la agresión perpetrada. Por lo tanto, sus componentes no son estáticos: forman un tejido dinámico de intersecciones y ambivalencias.

El cuadrante es relacional, recíproco, humano y está regido por la voluntad. Fuera del cuadrante queda lo imponderable: las fuerzas de la naturaleza, la marcha de la historia. En principio, la violencia que se desprende de lo imponderable es intratable, sólo queda resignarse a sus efectos. Sin embargo, puede llegar a incorporarse al cuadrante si asumimos la existencia activa de la divinidad (o en el caso de la historia, de la necesidad). Entonces asume una intencionalidad que le permite integrarse al esquema relacional y procesarse en sus términos.

Este panorama somero, además de ayudar al escritor a ubicar a sus personajes y entender sus motivaciones, ya le impone una exigencia que resulta ser tanto ética como estética: reconocer y asumir la complejidad del tema que se propone abordar, obligarlo a ir más allá de cualquier simplificación maniquea.

La carga ideológica

Hasta aquí las consideraciones sobre la violencia en cuanto fenómeno actual. Contemplemos ahora el contexto de su articulación ideológica, como elemento imprescindible para su tratamiento literario.

En primer lugar está lo histórico: la historia como historia de la violencia y el arte como imagen de la violencia. Tanto en una como en otro casi siempre la encontramos ligada al poder y a su representación normada por lo que conviene al poder: en términos historiográficos por la idea de necesidad, en términos poéticos por la idea de gloria.

La valoración de la violencia que surge de esta matriz primordial no mantiene una posición estable, sino que fluctúa con el tiempo, movida sobre todo por el cambio tecnológico y por el desarrollo de las ideas, que se afectan mutuamente de manera dialéctica. Podemos percibir, a grandes rasgos, un desplazamiento histórico en la calificación de la violencia que va de la divinidad y la naturaleza (el capricho y la fatalidad) a la voluntad humana (el albedrío y la culpa); de la épica del heroísmo a la épica de la victimación; de lo personal a lo tecnológico; de lo bélico a lo criminal. Es decir, hemos ido tendiendo a percibirla menos como un fenómeno incontrolable que como resultado de la intencionalidad humana; a desplazar su énfasis representativo de la gloria de los guerreros al infortunio de las víctimas; a restarle importancia al valor personal para atribuírselo a la eficacia de las armas; a dejar de ver la guerra como necesidad orgánica para asimilarla al concepto de crimen en cuanto aberración social. La violencia ha ido perdiendo encanto, cuando menos en términos de su calificación explícita.

En segundo lugar está lo presente: la violencia como espectáculo y la violencia como experiencia vivencial. La violencia como espectáculo tiene dos vertientes fundamentales, la noticia y el entretenimiento. Ambas son eminentemente políticas: cumplen funciones de intimidación, de incitación y de distracción. Su mecanismo esencial es la identificación programada del espectador con el bando que conviene a quien controla la representación (el poder), lo cual se consigue, por una parte, a través de los medios normativos que ya ubicamos tanto en la historia como en el arte (afinidad, necesidad, justicia y gloria); y por otra, a través de la asimilación de los diferentes actores a las variantes positivas y negativas de perpetradores y víctimas que establecimos en el cuadrante.

Ajena a los esquemas de representación pero directamente ligada con ellos se encuentra la violencia vivencial, concreta, que involucra al sujeto como perpetrador, como víctima o como testigo directo. La experiencia de esta violencia no está mediada por las estructuras de representación, aunque su interpretación lo estará necesariamente (casi de inmediato en la mayoría de los casos e incluso en ocasiones desde antes de que acontezca).

También es vivencial la violencia como amenaza, como posibilidad más o menos inminente, la cual puede responder o bien a situaciones concretas objetivas, o bien a los efectos de las estructuras de representación (miedo u odio inducidos). Ambas variantes pueden resultar indistinguibles para la persona (y para el personaje).

La naturaleza de la violencia vivencial es radicalmente distinta de aquella de la violencia representada. La violencia vivencial es inmediata y por lo tanto incuestionable. Sin embargo, la contundencia de su impacto es evanescente por necesidad. Casi enseguida, su elaboración por parte del sujeto implica su asimilación (con sus distorsiones) a las categorías ideológicas de la violencia representada. Esto es particularmente cierto en un mundo en el cual, para la mayoría de las personas, la exposición a la violencia representada es mucho más frecuente que a la violencia vivencial: el ciudadano promedio de nuestro mundo globalizado encuentra más muertos y heridos en las diversas pantallas que saturan su vida que en su entorno inmediato.

Dicha dicotomía esencial impone al escritor otra exigencia de procedimiento: para decir algo significativo sobre la violencia resulta imperativo contrastar críticamente, de manera constante, nuestros entendimientos derivados de la violencia representada con nuestras experiencias directas de la violencia vivencial, tanto en calidad de perpetradores como de víctimas (empezando por asumir que todos hemos sido en alguna medida unos y otras). Aunque la violencia experimentada no sea del mismo tipo que la que se quiere representar, los impulsos que motivan a ejercerla y los efectos que derivan de sufrirla comparten naturalezas comunes, incluso cuando implican diferencias radicales de intensidad. De otro modo corremos el riesgo de que aquello que escribimos no sea más que un eco acrítico del torrente de violencia representada que nos envuelve, y en esa medida, de convertirnos en agentes involuntarios de la multitud de poderosos intereses que determinan su representación.

La reflexión

De lo dicho se desprende que la centralidad de la violencia en el discurso colectivo destaca su relevancia como problema. Tal vez se trate incluso de uno de los problemas centrales para nuestra idea de razón, pues pone de manifiesto los límites de la razón como ningún otro: por más que nos hemos dedicado a pensarlo no lo hemos podido resolver por entero (en opinión de algunos, todo lo contrario). Sin duda hay otros asuntos que frustran a la razón, pero suelen ser de una naturaleza más metafísica.

Si vamos un poco más lejos, pronto nos damos cuenta de que la violencia no sólo es un problema para la razón, sino que es en realidad un problema de la razón: sólo se le ve como problema en el ámbito de lo humano. Ni la violencia cósmica ni la violencia orgánica se interpretan como aberraciones (a menos que se les haya personalizado, como ya se sugirió), sólo la violencia humana. Es la única que consideramos (casi unánimemente) que sería deseable reducir al mínimo o abolir del todo.

Esto apunta a un conflicto de ubicación ontológica: tendemos a percibirnos a un tiempo dentro y fuera del mundo natural, o acaso más precisamente, atrapados en el mundo natural pero obligados por aspiraciones que lo rebasan, aspiraciones que jamás le exigiríamos a ningún otro ser natural. Tal dualidad, un tanto esquizoide, suele presentarse en términos de una oposición cuerpo-espíritu, en donde el cuerpo nos ata al mundo de lo natural mientras que el espíritu lucha por desprenderse hacia lo sublime. Está por demás decir que toda esta contradicción es producto de nuestro pensamiento, acaso tal vez incluso del hecho mismo de que hayamos alcanzado la posibilidad del pensamiento.

Así parece interpretarlo nuestra mitología. Llegados a este punto, resulta inevitable reconocer que el tema de la violencia como problema de la razón sigue girando en torno al concepto de la naturaleza caída. La Biblia nos lo presenta con total claridad: el episodio que sigue a la expulsión de Adán y Eva del Paraíso es el asesinato de Abel a manos de Caín. Podemos entender este pasaje como la ilustración del hecho histórico de que en cierto momento empezamos a matarnos unos a otros o como ilustración del hecho moral de que en cierto momento empezamos a ver como algo negativo el que siempre nos hayamos venido matando unos a otros.

Esto es exactamente lo que nos trajo hasta aquí. Si recurro al concepto de la caída (y a la religión en general) es porque al resaltar la persistencia en el tiempo de los rasgos esenciales de la violencia como problema de la razón nos recuerda que se trata de un problema sin solución previsible, de un problema de la condición humana. Reconocer este punto nos obliga, si bien no a dar por cancelada la discusión, sí cuando menos a circunscribirla: ya no puede tratarse de cómo resolvemos en definitiva el problema de la violencia (o el de la maldad que la produce), sino de cómo vamos procesando a lo largo del tiempo su inherente irresolubilidad; o si se prefiere, su siempre parcial, mutante y tentativa resolubilidad.

Vistas así las cosas, el papel que corresponde a la literatura en este proceso se nos presenta con mayor claridad, justamente porque sus métodos no son sistemáticos y no están dirigidos al establecimiento de verdades objetivas. Dado que la literatura nunca ha estado para resolver, es mucho lo que puede decirnos en relación con lo irresoluble. Para ello, lejos de aspirar a una autoridad que no le corresponde, la literatura debe asumir con determinación (y con humildad) lo que le es propio: la subjetividad y la fantasía.

Es a través de ellas como debe proponer su verdad, que no puede ser la verdad de la ciencia ni la de la política, sino una verdad más incómoda, más arbitraria, más descaradamente sustentada en el artificio. Una verdad que se resuelve en el impacto de la forma más que en la lógica del argumento y que se monta sobre los recursos de la razón para recordarnos la persistencia de todo aquello que resulta inaccesible para la razón. La verdad de la literatura apuesta contra las probabilidades y casi siempre pierde, pero cuando da en el blanco, como todos sabemos, suele ser la más penetrante, contundente e iluminadora. EP

[1] “(Re)Presentaciones de la violencia en México: historia y literatura del presente”, 11 de noviembre de 2015, Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

________________

Héctor Toledano es escritor, editor y traductor. Editorial Grijalbo publicó en 2017 su tercera novela, Lara.