Correo de Europa

Las historias que nos gustan

Seis sucesos en dos semanas convirtieron a Francia y Alemania en el centro informativo el pasado mes de julio. La masacre provocada por un suicida en Niza que acabó con la vida de más de 80 personas a las que arrolló con un camión; el ataque de un joven armado con un machete en un tren en Wurzburgo; el tiroteo protagonizado por otro joven en Múnich ocasionando nueve muertos; el asesinato de una mujer con un machete en Reutlingen; el intento de atentado de otro joven más aprovechando la celebración de un festival de música en Ansbach y que acabó con su propia vida al detonar el explosivo, y la ejecución de un cura mientras oficiaba una misa en la iglesia de Ruan (Normandía) a manos de dos hombres armados con cuchillos.

Así expuesta, la seguridad en Europa parece atravesar una situación crítica. Si, además, se constata que en algunos casos los autores de los asesinatos son seguidores de Daesh —en otros son refugiados sirios; en otros, afganos…—, entonces el escenario parece más claro. Y, efectivamente, eso es lo que parece; cuestión distinta es que lo sea.

Nos esforzamos para que todo lo que ocurre tenga necesariamente un sentido. Ningún dato puede quedar suelto. Todo debe responder a una historia que se entienda, que sea comprensible, sobre la que podamos establecer causas y efectos. Es una tendencia lógica pero muy poco racional. Es lógica porque resulta muy incómodo que haya hechos que se escapen a nuestra comprensión; es muy poco racional porque no se puede forzar lo que pasa hasta que encaje en nuestros parámetros mentales. Sin embargo, eso es lo que está ocurriendo.

Los atentados en París, Bruselas y Estambul han provocado una suerte de psicosis colectiva que ha contribuido a consolidar la idea de que estamos en una guerra declarada por Daesh a Occidente. Y ese es el marco en el que debe encajar todo lo que altera la tranquilidad y supone una amenaza para la Unión Europea. Si los autores de los sucesos son de origen sirio, entonces ya tenemos una sospecha fundada. Si son afganos, también. Si no pertenecen a ninguno de esos países pero son musulmanes, también sirve para dar sentido a la historia. Si se conoce que profesan admiración por Daesh o que incluso han recibido adiestramiento del mal llamado Estado Islámico, entonces no hay ninguna duda. Todo sirve para constatar que estamos en guerra. Una guerra, eso sí, distinta; con unos métodos diferentes. Si los autores son, sencillamente, unos desequilibrados, en ese caso surge el debate sobre la seguridad. Y si son personas que buscan asilo, se abre el debate de los refugiados.

La simple acumulación de hechos coincidentes en el tiempo no es razón suficiente para la construcción de una historia solvente. Pero si se narran de forma aislada, no tenemos historia. Simplemente, sucesos que pasan, como en cualquier parte del mundo en cualquier momento.

Los riesgos que plantea esta forma de hacer frente a lo que ocurre son notables. Uno de ellos es la estigmatización, ya sea por la religión que profesan los autores de los atentados o por su circunstancia personal. Que quienes perpetran una matanza lo hagan en nombre del islam no es una razón ni necesaria ni suficiente para criminalizar esa religión. Invocar una causa para cometer un atentado no convierte necesariamente la causa en despreciable, sobre todo cuando hay sobrada literatura que constata que esa causa está manipulada, prostituida. Y más aún cuando se constata que el 87% de los atentados provocados por organizaciones terroristas islamistas se produjeron en países de mayoría musulmana, tal y como refleja la Global Terrorism Database. Apenas un 0.2% se ha producido en Europa occidental. Sin embargo, parece instalarse en la opinión pública que el causante es el islam y que hay una guerra contra Occidente. Ninguna de las dos afirmaciones está respaldada por los datos.

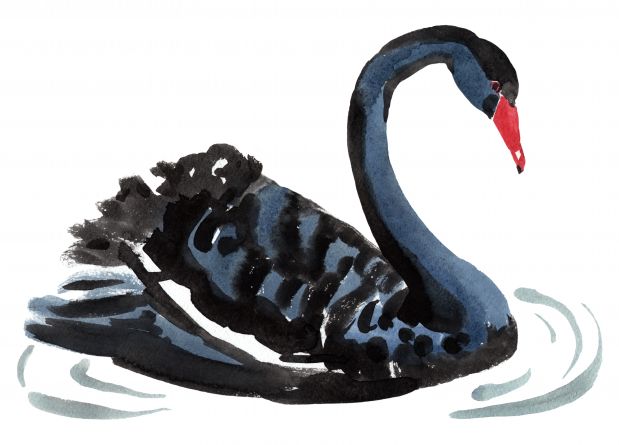

Tanto si el hecho encaja en esa “guerra contra Occidente” como si no lo hace, estos incidentes sirven para reavivar el debate sobre la seguridad. Y es en este punto en donde somos presa de otro riesgo: asumir que debe haber una forma de prevenir todo, de blindarse ante cualquier circunstancia, de impedir con toda certeza que estas cosas ocurran. No obstante, la vida funciona con otros parámetros. No existe la seguridad absoluta, aunque creer en ello nos proporcione motivos para reforzarla. Se denomina “sesgo de riesgo cero”: asumir que se pueden evitar todos los riesgos posibles y, a partir de ahí, analizar lo que ocurre. Es imposible evitar que en alguna parte alguien, armado con un machete, intente acabar con la vida de otra persona; que alguien se haga con un fusil y dispare contra todo lo que se mueva o que pise el acelerador de un camión y atropelle a quienes disfrutan de un día festivo contemplando fuegos de artificio. Son cosas que pasan. Y las explicaciones que intentemos dar a menudo adolecen de algo: no tienen en cuenta el azar y solo buscan que lo imprevisible encaje en un modelo que sea perfecto y tenga sentido. A esto se le denomina “el cisne negro”. Lo demás son solo historias.

Julio César Herrero es profesor universitario, periodista y director del Centro de Estudios Superiores de Comunicación y Marketing Político.